先ずは基礎から

ほぼ10年ぶりに東洋医学の基礎理論の本を開いてみました。

結構忘れています。

東洋医学、特に中医学の言い回しって独特ですよね。元々が中国語の表現からの解釈になるせいもあるんだと思いますが、それが余計に理解するのを困難にさせます。

例えば

肝についての記載

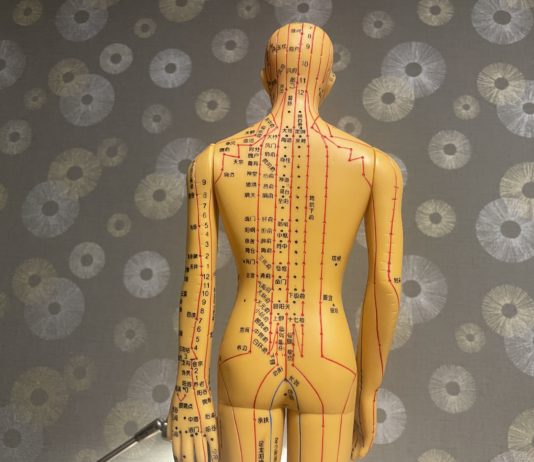

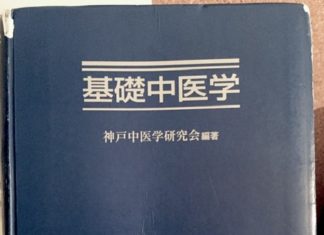

陰を体とし、陽を用とす (基礎中医学 神戸中医学研究会 p45参照)

なんのこっちゃです。抽象的すぎて困ります。もっとハッキリ具体的に書いて欲しいものです(笑)

柔肝という文字もよく見ます。

肝の陰血を補うことで、肝陽を調整する治法

肝の陰血をもとに陽気が作動(陰を体とし、陽を用とす)し、肝陰の柔潤によって肝陽の剛強を抑制し、和らげている。 (基礎中医学 神戸中医学研究会 p46参照)

肝陰がなくなると柔→剛強に変貌するとあります。何だか物騒なことになりそうです。

そういえばC型肝炎の治療にインターフェロン療法が行われますが、昔に医療の現場で聞いたことがあります。治療を受けている患者さんの性格がだんだん変貌するそうです。怒りっぽくなったり、抑鬱症状が出たり、そうなると家族は大変なようで、そういう症状が強いと治療を一旦中断することも多いそうです。もしかしたら東洋医学的に考えてみると、インターフェロンによって肝陰が傷つけられてしまうのかもしれません。

休息日

脱コロナへ向けてのGW。

このGW明ければ、新型コロナの感染症法の位置付けも2類から5類へ移行されるとのこと。街の雰囲気も少しは気にしつつも、かなり開放的になってきているのは間違いない感じです。

正直、私もコロナ疲れ。

でもこのGW、どこに出かけても大抵は人混みは避けられないでしょう。訪日外国人も日増しに増えつつあるといいますし。

どこか開放的になれる場所はないかと探していたところ、やっぱり街ではなく、山でしょうということで、奈良の葛城山に行く運びになりました。→大正解

葛城山といえばツツジが有名なんですね。恥ずかしながらこの歳まで知らなかったです。

それにツツジと言っても街中でよく見かけるツツジとは見た目が違っていて、可愛らしく慎ましい小ぶりの花で、ヤマツツジと呼ばれているようです。

それから今は便利な世の中なんですね。葛城山のサイトをググれば、頂上に設置された定点カメラで今のツツジの咲き具合を10分更新で確認することができるんです。まぁなんて親切なんでしょう。

お陰で数日前まで五分咲きでしたが、当日は見ごろに変わったのを確認して、最高のコンディションでツツジを堪能することができました。

ツツジの燃えるような赤。

青い空と新緑を背景にとてもよく映えてました。

いっぱいいっぱいよい空気を吸って帰ります。

そして来週からまた日常に戻らなくては。

八綱弁証

学校で中医学の基礎として教わり、

それからは、考察を立てるうえでの

基礎においてきた。

ただしこれまで、そこに

何故その方法を用いているのか、

そうした視点がまったく抜け落ちていたことを

気付かされた。-蝶番-

一緒に学ぶ者が、

同じポイントで先生の言葉にうなづいている、

そんな空間が無性に嬉しく感じられた。

これもひとつの小さな発見だと思った。

いつ食べるか学

時間栄養学という言葉を初めて知りました。

いつ食べるのかに着目した栄養学のようです。

いつ食べるかが健康に与える影響というのが、一般的に思われている以上にとても大きいことが最近わかってきているそうです。例えば肥満、糖尿病、心疾患、脳出血、老化、うつ、ガンなどにも影響することがわかってきたそうです。

体内時計は一つで全身を調整しているのではなく、全身くまなくあることがわかっています。(ここら辺は五臓六腑の五神の話や子午流注の時間の話を連想してしまいます)それは細胞ひとつ一つに存在する時計遺伝子の機能で、今わかっているだけでも、数十種類の時計遺伝子が確認されています。

たとえばそのうちのピリオドという時計遺伝子は物質の生成と分解を一定の周期で行っていることがわかっています。

この時計遺伝子のサイクルによって食欲や睡眠欲などの周期がつくられています。

しかしこの体内時計と異なる周期で生活すると体内時計自体がズレていってしまいます。このズレがストレスのもとになって身体の不調や病気もとになって現れてくるのです。

それでは、ズレてしまった体内時計をもとに戻すにはどうすればいいでしょうか?

この時間のズレを戻す方法の一つとして食事のタイミングが大事になってきます。

その食事のベストタイミングいつなのか。

先ず朝食は起床後すぐ、2時間以内がいいです。

朝食はズレた体内時計を合わせる役割があります。

起床時は体内時計がズレている状態なのです。実は体内時計のサイクルは24時間より長いため、毎日起床時にはズレています。従って一日の体内時計の開始を朝食で合わせる必要があるのです。

あともう一つ太陽の光を浴びることで体内時計を合わせるのも欠かせないポイントです。脳の中の視交叉上核(主時計)が光を浴びることで全身の体内時計のズレを合わせる働きがあります。しかし食事を取らないと体内時計がまたズレる原因になりかねません。

昼食は朝ご飯を食べてから5時間後ぐらいに日中を迎えるのがよいです。体内時計の観点から言うと、消化吸収系の臓器が一番活発になる時間は日中になります。

夕食のベストタイミングは朝食をとってから10〜12時間後ぐらいです。できれば20時までには終えておきたいです。

子供の頃は当たり前だったことでも、大人になると大人の事情でなかなか実行が難しいのが実情です。だから不健康な大人が増えてしまうのかもしれません。

流れ

堰き止められた川が開放されるような感覚は初めてでした。

とてもシンプルなことなんだなぁ…

と治療を受けた後はいつも思うのに、本を読んでいる時は一言一句に目が止まって、中々前に進めない。

わざわざ自分でダムを作っているんだなと思う。

生理物質の色

初めまして、高山将一と言います。

血にはなぜ色が存在するのだろうか。

血というのは脾で水穀、営気、津液から生成されたものであるが

脾で作られた後、心が全身に送ると共に、なぜか心は血に赤色を与えるのである。

なぜ心は血を赤色に染めたのだろうか。

なにか利点があって色をつけたのだろうか。

私の知る生理物質には、他に気や津液、精、神があるがこれらには、色があるのだろうか。

僕が建てた仮説は、これが血であったり、気であったり、津液だよっていうのを全身の組織にわかりやすく受け止めてもらうために

色をつけてるのではないのではと考えた。

津液は涙や、汗、鼻水と考えられているがこれらはそれといった色がなく無色透明である。

でも風邪になると鼻水が黄色くなったりする、これは私たちに今風邪だよっていうのを知らせてくれているのかもしれない

だから血にも何かしらの理由があって色をつけているのだと思う。

今の私には気というものは見えないが、もしかしたら気にも色がついているのかもしれない。

イメージ的に気の色は黄金であって欲しい、もしかしたら人によって色が違うかもしれませんね。

もしくは、気には6個の作用ががあるのでそれぞれの作用によって色分けされているかもしれません。

そうなると気が見えるという人たちには人間がレインボーに見えてちょっとおしゃれに見えているかもです。

私が気というもを見える様になったらまた報告したいと思います。

おばあちゃん(95歳)と鍼

祖母(95歳)に鍼をしてあげて欲しいと、母から連絡がありました。

3年ぶりに施設に行ってきました。

傾眠状態が続き、食事、歩行は自力でできず、ADLは全介助。

両手を腕組みした状態で蹲ったような姿勢でした。

2ヶ月前から急に拘縮が悪化したようです。

担当の按摩師さんと電話で話したところ、

主動筋と拮抗筋を軽く摩った後、

声をかけながら他動介助運動すると伸ばせるそうです。

四肢共に正常関節可動域まで動かせると教えてもらいました。

体がいつも冷たいと職員さんや母からも聞いていましたが、

午前中に按摩師さんがマッサージをしてくれたのか

思っていたより顔色が良く四肢末端も温もりがありました。

ガチガチに固まった体。

人の手に触れらてもらえることは大切ですね。

今日の目的は祖母に鍼をすること。

傾眠しているので問診、舌診できず、

車椅子に乗った状態で、硬く組まれた腕が邪魔して脈診もかろうじてできる程度、腹診はできません。

四診総てが叶わない時もある。

「どんな体勢からでも診れること。」

「寝ることのできる状態でなくても、鍼を打てるように。」

事前に下野先生に相談し、アドバイスをいただいていたので少し落ち着いて取組めました。

下肢を切経しながら指を角度を変えながら当てて

反応があった所に鍼をしました。

寝て鍼をすることが当たり前だと思っていたので、車椅子に乗った人への施術は初めてでした。

背中は車椅子の背もたれに当たり、

鍼ができなかったので肩甲骨下角を軽擦してみると、

「ああ、気持ちいい」

と傾眠していたのに目を開いて大声を上げました。

祖母がどうなりたいのか、

問診ができず分かりませんでしたが、

ずっと顰めっ面をしていた、

これがサインだったと気づきました。

緊張が続いて不快だったんだなと。

脈が引き締まり、ほんの少し自発運動が起きました。

鼻水、涙が出て、手足はじんわり発汗していました。

偶然で起きたことにはならいように

反応のあった所と体の変化を結びつけ考察したいのですが中々難しい。

制約の中での施術は非常に勉強になりました。

ありがとう、おばあちゃん。

鍼をするため、定期的に祖母の元に通います。

腎の納気について

はじめまして。鍼灸学生の白石といいます。

五臓の生理の基礎について学びなおす中で、

初学者向けに書かれた書籍を読んでも理解が難しいというか、

しっくりこない部分があって、

今回はその中のひとつをテーマに選びました。呼吸について。

五臓では肺がその生理機能として「気を主り、呼吸を司る」とされています。

肺は「呼吸の気を主り、一身の気を主り」ます。

この点は、肺はメインの運動器官であり、気体交換の場にあたるということで

馴染みやすいです。

(一身の気の部分については割愛)

そして呼吸に関して、腎は「納気を主る」とされています。その意味は、

肺の吸入した気を節納して、呼吸を調節する機能をもつことを指します。

学校の授業では、この肺と腎の働きを並べて

「肺は呼気を主り、腎は吸気を主る」とだけ習いました。

言葉として理解はできても、府に落ちない感じが残っていました。

この点について、今回理解の助けとなる説明を得ました。以下の内容です。

「肺は気の主であり、腎は気の根である。肺は出気を受け持ち、腎は納気を受け持つ。」

「つまり呼吸とは、肺と腎が共同してしている仕事であってそうして、

呼吸は浅くはならず一定の深さを保つ。」

「納気という機能は腎の封蔵という性質が呼吸運動の中に現れたもの。」 以上

腎が気を納めるのに対して、肺は実動を担当する臓器というニュアンスから、

肺は呼気を腎は吸気を主る、という言葉が用いられたのだろうと解釈しました。

今後につなげたいと思います。

____________________________________

【参考文献】

『基礎中医学』神戸中医学研究会

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

突発性難聴、受付

突発性難聴

先日突発性難聴になりました。

最初は何か辺だな?程度のものがいきなり詰まり、耳が塞がった。

片耳でしたがこの間オススメ頂いた映画の通りの体験で、トンネルの中に列車が入った時の耳の詰まりがずっと続く感じでした。

西洋医学的な原因を調べていくと早めの処置を行わないとずっと聞こえない様になる可能性もあるとの記事が多く、患者の視点に立つとこれは怖いことだと感じました。

同時に自身が施術者になった際は全て自己責任で行わなければいけないので、

「もし知識不足により患者の聴力を失わらせてしまったら…」と怖くもなった。

知っておかないと怖いことが沢山ある。

東洋医学一辺倒だとその辺の責任が取れない事もあるのでしっかり勉強しないとなと再認識させられる出来事でした。

東洋的に考えると脈も沈んでおり、臓腑の弱りから生まれた邪気が下焦に蓄積して清竅への気血を送れない様にしていると思いました。

治療していただいて面白いなと思った変化が

翌日、鏡で舌を確認した時、色が少し暗めだった。

確認後5分程度で急に唾液が溢れ出した感覚があったので急いで鏡をみると色が赤みを帯びてきたと同時に表面以外にも色の変化が見られた。

治り方としては一気に治るという訳ではなく、耳が抜けたと思ったら耳鳴りに変わった。

湿邪は取れにくいので、一定の残存は見られるのだと思う。

また、施術も状況に応じて変えていく必要性も感じました。

受付

対人関係でもお互いが尊重できていないと治療にならないと言った事を最近感じる。

素直な人は鍼も薬も効きやすいと聞いた事もあり、自身でもそれを感じる事がある。

受付の仕事としては先生の治療しやすい環境作りが主になるものだと思いますが、

案内する前の患者さんを治療の受けやすい状態で送り出す事も将来的な自身の治療に繋がると感じました。

一般的に正解とされる様な対応を一様に全ての人にとっていてもそれが下準備として正解になる訳ではない。

どの様に相手に映るかも考えていかないといけないと思います。

色んな人の空気、態度、言葉遣いが勉強になります。