瘀血について

瘀血は病理産物であり、発病要因でもあり、疾病を引き起こす内部要因。

瘀血の症状は複雑多岐に渡るが、1番多いものが疼痛。

中医学では瘀血について統一された文献はないが

瘀血という病変には様々な名称があり、いずえの名称においても

病状の軽重、経過の新旧、性質などが表現されている。

(滞血、留血、閉血、蓄血、宿血、乾血、

老血、死血、敗血、悪血、賊血など)

滞血、留血、閉血:血液が蓄積して流れず、滞りふさがったもの

蓄血:一般に発病が急激で中・下焦の瘀血。全身性の瘀血を指す場合もある。

宿血、乾血、老血、死血:経過が長く、瘀積が古く短時間では散らせないもの

敗血:血が既に腐敗し正常な生理機能が失われた状態

悪血、賊血:瘀血が人体に及ぼす危害が凶悪で残忍であることの形容

たくさんの表現があるけど、どれも「瘀血」という1つの名称で

まとめられている。

参考文献

新版 東洋医学概論 / 医道の日本社

中医病因病機学 / 東洋学術出版社

フットサル・イチロー・歩き方

フットサル

週末あたりに時間を見てフットサルをする事が多いです。

その時に勉強になる事が体の確認と駆け引き。

知らず知らず走るフォームが崩れていると非常に疲れやすくなる。

どういった動き方がいいのか確認出来ます。

疲れにくい時の走り方の感覚としては、物凄い重いものを力を使わずに持っている感覚です。

そういった時は地面と一体感がある。

これを普段の歩き方にも反映させよう。

不動明王みたいなドッシリさが欲しいところです。

もう一点、駆け引きの部分。

初心者が相手DFの時は全く通じないのですが、ある程度の経験者が相手になると出方を伺う読み合いになってくる。

読み合っている中、相手に一番通じるフェイントが空気感を出すこと。

行くぞ!といった空気感を出すフェイントと動作だけのフェイントは引っ掛かり方が全く違う。

鍼を打つとき、これがいい感覚なのかむしろ邪魔になるものなのか。

試してみない事には分かりませんが、こういった事を鍼にも落とし込んでみたいと思います。

イチロー262のメッセージを読んで

とても勉強になる本でした。

イチローさんの遊び心も見えて楽しかったです。

考え方だけでなく体の使い方でも参考になる部分は多く

P207

「腕の振りは、前後だよ。

体が伝わる、体の中で振る。

中心線の中で力が伝わるよう、

そこから、外れてはならない。」

といった内容も勉強になりました。

包む感覚

人の体を触らせていただくときに大切になる感覚じゃないのかと感じています。

こう触った方が相手が答えてくれている気がします。

仙骨

ナンバ歩きとモデルのウォーキングの映像を見ました。

どちらにも共通する事は腰の落とし方と上半身の連動。

ただ感覚として掴めないのでお尻歩きで訓練中してみます。

ベッドに座る姿勢に繋げる、体幹の強化、上半身と下半身の動きの連動、体の左右のズレの矯正が狙いです。

新鮮な感覚

起きたてに自分に鍼を刺してみた。

いつもと違った感覚で新鮮で、手が運ばれた気がする。

参考書籍

自己を変革するイチロー262のメッセージ

「自己を変革するイチロー262のメッセージ」編集委員会 ぴあ株式会社

皮膚と内臓

===========================

2021/09/18 『皮膚と内臓』

内熱を存在を示すものと考えていた、ある患者さんの上背部で観察された毛穴の広がり。その範囲では肌質も乾燥度合いが顕著にあった。

今日見せてもらったときには、毛穴は開いておらず、元より開いてなかったところと比べると「閉じた」跡が確かに見てとれる。

患者は、以前はしきりに訴えていた胃脘部から食道上部にかかる、突き上げるような気持ち悪さを今は訴えない。皮膚が内臓の状態を反映していることを再認識する。

===========================

2021/09/19 『考察の材料として』

川を運航する水上バス ー 通過する際におこした波が川岸に到達し、また返して複雑な波紋を生む。分岐する右手の水路に向けて舵を切り船が消えていった後しばらくの間観察された。

空気の流れが目にみえたならー

===========================

2021/09/20 『怒』

「怒」に振り回されている、とまでいかなくても適切に取り扱うことができていない人は自分も含めて多数あると感じる。治療中にからだの内に静かにおさまっている感覚を知る、その時間を経験することだけでも価値があると感じている。怒気に振り回されない自分、またはありのままを見るのにつながるのかも知れない。

===========================

2021/09/21 『思い込み』

自分が鍼を受けているときには、中から感じる動きがめまぐるしくて、その感じをどのようにして察知されているのか不思議で仕方なかった。でも、今日そのほんの一端を今日見せて頂いた。

短時間で下腿の浮腫がすっきりとしていく。そのエリアが広がっていく。形に表れるのは時間がかかる、という思い込みが浮きあがって軽くなった。(そういえば初めてのことではなかった、数年前にも見せてもらっていたのだったと後から思いだされた。)

===========================

2021/09/22 『舌の変化』

先日、ある患者さんの舌状で、それまで見られなかった苔が初めて見られるようになった様を観察したことにを記した。その後の展開として、苔が同じエリアにまずは定着していくこと、つまり緩やかな変化を前提にイメージしていた。

今週は、舌体一面に広く薄白苔がみられ、(内熱の反映と考えられる)紅絳舌だったのが、薄紅の部分が主だってみられるようになった。ずっと同じような舌状だったのが、こんなに変化を見せるものなのか。

肺、金、従革、皮毛、鬼

『五行大義』

金曰従革。従革者革更也。範而更。形革成器也。

西方物既成殺気之盛。

金に従革と曰ふ。従革とは、革は更なり。範に従いて更まる。形革まりて器を成すなり。

西方の物、既に成りて、殺気の盛んなるなり。

『京都薬用植物園の麻黄』より、解表薬から肺系へと探求をしております。

『肺』

五行においては金。

五体としては皮毛。

五性としては従革。

皮毛は”外からのシールド”とだけに、囚われていたように思います。

肺の宣発作用に注目して、粛降作用を見逃していたようにも思え、臓腑の作用を再確認しなくてはと気づかせて頂きました。

また、『五行大義』より

”(皮毛という)大きな袋があるから(臓腑という)中身を沢山詰め込める”

という”器”の機能もあるのだと教えられたように思います。

肺經の經穴では別名に気になるところがあり、繋がりを求めたいと思います。

『手の太陰肺經』

井木穴 ”小商” 別名:鬼信

原穴 ”太淵” 別名:鬼心

合水穴 ”尺沢” 別名:鬼受、鬼堂

(別名の”鬼”が気になって調べていますが、根拠には辿り着かずに探求を継続中。)

『大漢和辞典』

【鬼】

、、人が死ねば心思をつかさどる魂は天にのぼって神となり、形體は地に歸り、形體の主宰である魄は鬼となる。

[説文]鬼、人所歸爲鬼、从儿、田象鬼頭从厶、鬼陰⽓賊害、故从厶。

陰気と肺、金、従革、皮毛、鬼について共通項を見出せそうで、未だ掴めておりませんが、

今後も探求を深めていきたいと思います。

【参考文献】

『五行大義』明徳出版社

『大漢和辞典』大修館書店

『臨床経穴学』東洋学術出版社

『新版 経絡経穴概論』医道の日本社

4月のこと。

4月から臨床現場で問診、切経をさせていただく

ことになりました。

先生が「5分で帰って来てください」

と仰っても、

患者さんのペースに嵌ると易々とタイムオーバー。

寺子屋の日の問診は

初日は2人、翌週は4人、今週4人。

え?問診はひとりじゃないの?

と内心焦りながらもやるしかない。

先生からの「愛ある鞭」です。

その後、証立てをするようにと

ご指導いただいていますが、

興奮して全くまとまりません。

問診、切経「だけ」だと思っていましたが

体力の消耗がとてつもなく激しいのです。

恥ずかしながら、問診と問診の合間の

考察中、寝てしまいました。

【4月の反省と課題】

1週目:

ただ症状を聞いてるだけ。

突っ込んで聞かないといけないこともある。

2週目:

自分を衛ること学ぶ。

切経の手の形の工夫を学ぶ。

3週目:

主訴に引っ張られ思い込んではならない。

本質が見えなくなる。

無心で5分短期決戦は集中できる。

色んな先生の言葉が寺子屋で飛び交います。

言葉で聞いていて分かった風になっていても、

自分で実際に体験しない事には分からんのだなぁと思うのです。

めちゃくちゃ緊張します。

緊張状態やと上手くいったためしがありません。

院長が「楽しんで」と仰っても

果たして、そんな日が来るのだろうか?

自問自答することもあります。

しかし、臨床を見学させていただくと

楽しくてたまらない。

そして、毎度毎度へこたれていても

身体がもちませんから、

学ぶ時、遊ぶ時、寝る時…と

メリハリをつけて、

心身共に解放する時間を作っていきます。

最近、通勤電車で

「老中医の診察室」 著:柯雪帆

を読んでいます。

先生たちが症例検討したり、

治療過程やカルテが記載され、

非常に興味深くワクワクします。

一鍼堂の臨床見学でも芽生える気持ちと同じです。

私もこんな風に寺子屋の仲間と

症例検討できるようになりたいなぁと思います。

先ずはひとつひとつ、

与えて下さった機会を大切に。

失敗を恐れず現場を「楽しむ」気持ちを

数%ずつ増やしていけばいきたいです。

私と鍼灸 その2

・・・つづき

鍼もやってみたいとう思いが芽生えてから、私が通っていた漢方薬の勉強会では雑談などの合間に鍼の話がどんどん増えていき、とても楽しそうに聞こえ、それと同時に私の興味もどんどん膨らんでいきました。

鍼灸専用の勉強会も新たに立ちあがり盛り上がりをみせ始めました。周りの先生方は医師も多かったので、そのまま参加できましたが、私が参加するとなると、やはり鍼灸師の免許がなくては今後活かせないので、とうとう決心して鍼灸学校に通うこと決めました。

そして3年間通い続け無事卒業したものの、最初の勢いはどこ行く風で、いろんな勉強会に行ってはみるものの、今ひとつそのエッセンスがつかめずじまいで、最終的には全くの迷子になってしまいました。その原因は自分の触覚の鈍さなのかと思っています。漢方薬の場合はある程度、知識があれば治法を決めれ、あとは薬を飲めばそれぞれの生薬が勝手に身体の中で働いてくれますが、鍼灸の場合は脈やお腹の反応をその都度判断して処方を組み立てていかなくてはならないので、その反応をキチンと追えてないと治療ができません。

今の私にとって鍼灸としての世界は余りにも広大で漠然としいて、明確なものがないように思えどうしたらいいかわからないというのが正直なところです。治療法もたくさんあります。

そんな中、一鍼堂に出会いました。せっかく取った資格も無駄にしたくはないです。もう一度、ここで鍼灸の世界と向き合い直したいと思います。

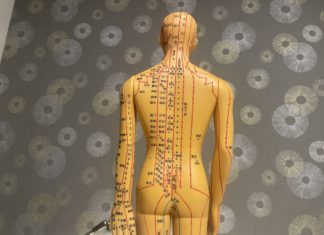

背中

ありがたい事に最近人の背中を触らせて頂く機会が増えてきました。

しかし現状として捉えることが出来ていない。

正直な感想としてはどうしたものか。

手が重いと仰って頂く事が多い。

ベターって感じで触ってしまっているのかな。

そんな感じなので何とか手を軽くする様に訓練しないといけないなと思っています。

前に脈診の際に教えて頂いた体勢も意識してみよう。

患者側が体験出来たことも勉強になりました。

なかなか人に背中を触られる経験ってしないので、触られたら嫌な部分ってあるんだと知れました。

また背候診と繋がるかは分かりませんが、自分の身体で食事を変えたら何か変化あるのかなと思って一回の食事量と肉をだいぶ減らして変化を追ってみています。

感覚の部分はあまり感じれていませんが、肉食の人の肌のキメが荒いということと筋肉が硬くなるという事は体感する事が出来ました。

なんの役に立つか分かりませんがせっかくやってみたので書いて残させていただきます。

正邪の闘争

教科書などで病因論の基礎的な説明の中で

「外邪の侵襲を受けて正気が傷られる」

そんな表現を目にする。

そこに何か違和感を感じていた。

それは「闘争」に互い(敵と味方として)の境界が

はっきりとしたイメージを付加していたから

だと気づくことがあった。

代わりに、重なりあったそれらが

濃淡の違いで明滅するところをイメージする。

六字訣

面白い動画を見つけました。

中国式気功の一つのようで六字訣(ろくじけつ)といいます。

この功法は六字を唱えながら呼吸することで内臓を強化できるみたいです。

六字(呵呼呬吹嘘嘻)はそれぞれの内臓と対応関係にあります。

訣の意味は調べると、「おくのて」「おくぎ」とありました。

呵(ホー)→心・小腸

呼(フー)→脾・胃

呬(スー)→肺・大腸

吹(ツゥェイ)→腎・膀胱

嘘(シュー)→肝・胆

嘻(シー)→三焦

それぞれ対応する内臓の邪気を排出することを意識して行うようです。

※詳しいやり方を知りたい方は動画をご参照ください。

回数は、健康な人が毎日行う場合は、それぞれ2回で充分で、どこか特定の内臓が弱っている人が治療目的で行う場合は回数を増やせばいいようです。

割と簡単にできそうなので、昼休みにでも取り入れてみようと思います。

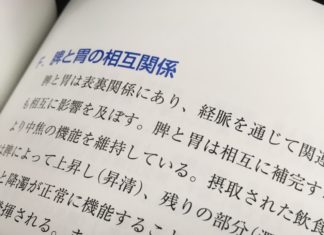

脾と胃の病証

脾と胃は表裏関係にあり、経脈を通じて関連しているため生理的にも病理的にも相互に影響を及ぼす。

脾は臓(陰)に属し、陰が旺盛で喜燥悪湿

胃は腑(陽)に属し、陽が旺盛で喜湿悪燥

脾は胃が熱化しないように胃に陰液の一部を供給し、胃は脾が冷えないように脾に陽気の一部を供給していて、これらの協調関係が正常な脾胃の機能を発揮させている。

脾胃湿熱(内生した湿熱が脾胃に影響を及ぼす病証)

症状:上腹部の膨満感、食欲不振、嘔吐、口苦、口粘、尿黄、舌苔黄膩

本証は虚実挟雑(虚証と実証が同一時期に出現している証のこと)だが、主に湿熱(実証)の症状が顕著である場合が多い。

a.中焦の気機(気の働き)が滞る

湿熱が中焦の気機を滞らせると、上腹部の膨満感が起こり、熱により上逆すると嘔吐が起こる。

中焦の気が滞るため食欲不振が起こる。

b.湿熱が鬱滞する

痰湿が存在すると、口は粘り(口粘)、乾燥するが多く飲めない(口乾)という特徴がある。

実熱により津液を損傷すると、口苦や尿黄などが起こる。

c.運化が失調する

湿熱の影響で脾気虚になると、運化が失調するため食欲不振となり、水液を吸収できないと下痢になる。下痢は湿熱の影響を受けると粘稠になり、臭いも強くなる。

d.舌脈所見

痰湿により舌苔膩になり、脈滑となる。内熱により舌苔黄となり、脈は速く(脈数)なる。

a-dは特徴的な臨床所見?

上腹部(胃脘部)の膨満感や食欲不振は、湿邪が引き起こし、もともと津液が、水がいっぱいになっているもので胃熱との違いは、食欲不振があるかないか

粘→湿、乾・苦→熱。2つが引き起こす状態が1度に出る。