胖大にて白苔の舌を観察します。

【舌診(09)】

こんにちは稲垣です。

患者さんのHさんに舌の研究の為にご協力頂きました。

学術の為にご協力頂き感謝いたします!

《令和3年1月22日》

表は白苔が強く水泛しているように思います。

嫰であり、胖大。

湿に覆われているように思います。

表と裏の違いが謙虚。

舌下静脈が中央に近い形でストレートに伸びている。

《令和3年1月27日》

表は全苔より苔の剥離が診られ、

溢れていた水が引き始めているように思います。

胖大はやや狭まりつつあるように思いますが、

22日よりも白苔は強く感じます。

裏は舌下静脈の形は変わりませんが、色が薄くなっています。

舌裏全体の色が淡くなっていますが、

左前に舌瘡のようなものが出来ています。

《令和3年1月30日》

苔全体が薄くなっているのが顕著。

剥離され舌体がみえるところと苔との境目が緩やか。

全体的に赤みを帯びてきたように感じます。

全体的に水が引いた状態と共に

歯痕も少なくなってきたように思います。

舌裏の色合いがかなり薄くなってきており、

舌下静脈も姿が薄くなってきたように思います。

苔が少なくなる経過には、

一時的に苔が強くみえる現象があるのかもしれないと感じました。

これは苔だけの現象ではないのかもしない、と感じております。

来院と来院の間に何があったのか、

舌の情報だけでは足りないところです。

皮膚の肌荒れも、おさまりつつあるように感じています。

処置後のからだで

切経で、腰部の経穴に

置鍼後にはその穴の部位を中心に

揺らぐように広がるものがあった。

(処置の前にそこに特に拾えるものが無かった)

処置後の患者は体の力が程よく抜けて

安心しているように見えた。

穴性について考察する起点にしたい。

ただいま、寺子屋

国試と卒業式を終え

半年ぶりに寺子屋に帰って来ました。

そして本日国試の合格発表があり無事合格しました。

今日は国試でお休みしていた間のことを

書こうと思います。

寺子屋はお休みしましたが、

体調管理のため一鍼堂に通っていました。

秋の卒業試験前は胸痛、息切れ、動悸。

締め付ける服や下着が着れなくなりました。

コロナに罹患して以来、

のぼせと耳鳴りがひどく、

疲れるとすぐ喉が痛くなり

ここで放置してしまうと

発熱して咳が止まらなくなります。

卒試直前は

「間食を避けるように」

と院長が仰っていました。

脾の負担を減らし、脳に気血が行くようにということかな?

お世話になっていた漢方の先生が以前

「甘いもん食べたらアホになるし心が病む」

と言っていました。

しかし、この頃学校では脳に栄養が行くと

ブドウ糖ラムネが大流行。

とにかく何事もほどほどにですね。

卒試が終わり、油断してファーストフードを食べた後、

コロナは陰性でしたが38度の熱が出て咳が止まらなくなりました。

下野先生が以前話していたことを思い出しました。

「クリスマス、正月明けは温病チックな人が多い」

去年高熱を出した時に、内科の先生が

「熱が出るのは胃腸を大切にせえへんからや」と

脂質カットメニュー表をくれました。

肝鬱で脾がコテンパに弱っているし

脂っこい食事、夜中のおやつ、

クリームと名のつくもの(アイス、ケーキ、チョコ)を避け

徹底的に和食生活することにしました。

冬になり、学校の暖房が暑くて逆上せが酷くなり

眠ることができなくなりました。

冬場寒冷となるべき時に反って温暖であったり、

厚着し過ぎたりしても精気を外洩れせしめ「陰虚」の体質を作ってしまう。

同気相求むですね。

香辛料を控えるように、

カイロ、ストーブ、入浴

直接熱に当たる事を避け

重ね着して暖をとる。

毎晩22時には寝る!

院長から生活指導もしていただきました。

「精を蔵さずして発生する所の温病」

精を蔵さず陰虚となり「陰虚伏熱」

国試が近づくにつれ

精神的に追い詰められ疲れがピークの中、

今年は立春と卒試が重なりました。

立春になると毎年決まって発熱する私は、

インフルもコロナの大流行もあり

異常に気が立っていて

この頃から右の太白と公孫の間が痙攣し始めました。

脾が悲鳴を挙げてるのかなぁ・・・

国試が終わるとピタッと止みました。

冬から春にかけての季節の変わり目

「木の芽時」に国試や入試がある日本は酷…

治療を通して面白いなぁ〜と思ったのが、

体の変化と治療後のリズムがわかってきたことでした。

そして鍼だけで乗り切れるか、

鍼の効果を妨げないように

秋頃からサプリも漢方もやめました。

治療の翌日は、力が抜けて木偶の棒になります。

「頑張れない日」ができました。

初めは勉強できへんやんか…と

嘆いたてましたが、

ちゃんと植物が育つように大地を整えて

上にばかり行こうとせんと

大地にも根を張れるように

敢えてそうしてくれてはるんやと思うようになりました。

翌々日からちゃんとヤル気スイッチが入りました。

コロナと切っては切れない3年間、

学校でマスクを外したのは卒業式が初めてでした。

コロナ世代やと悲観したこともありましたが、

後遺症に鍼が効くことも学べました。

師との出会い

鍼師を生業としたいと夢を抱く同志

応援してくれた家族や友人

満足いく学生生活が送れました。

これからやりたかった勉強をして

早く臨床に立てるようになります。

参考文献:「温病の研究」 楊 日超著

京都薬用植物園の呉茱萸(ごしゅゆ)

武田薬品工業(株)の京都薬用植物園で、年に4回行われている研修会があります。

今回は『晩秋の研修会』との事。

一般向けの研修会で、特に専門的な講義が行われるというものでは無いのですが、実体験もさせて貰えるのを楽しみに参加しています。

私は2回目の参加となります。

今回は漢方処方園、樹木園、温室を回りました。

「味見してみますか?」のコーナーでは呉茱萸(ごしゅゆ)を頂きます。

物凄く辛いのをご存知でしょうか?・・辛いです!

呉茱萸

[効能]

◦ 暖肝・散寒止痛

◦ 下気止嘔 など

この辛さを感じると”効能”になんとなく納得が・・

前回の研修会でも味見をさせて頂きましたが、体験する度に植物のもっている”力”を強く感じます。

漢方薬においては、個々の植物を適切な配分でコーディネートする事で、服用の効果を最大にしているのだろうと考えさせられます。

逆に、個々の主張が強いので、調和をとる材料、飲み易くする材料を共に配合する必要があるのかとも思います。

鍼の調和は切経や刺鍼をする”その時”に、人間の手によって加減できるところなのでしょうか。

薬との違いであったりするように思うのですが、いかがなものでしょう?

薬草のあまりの刺激の強さに色んな事を考えてしまう『晩秋の研修会』でした。

【参考文献】

・中医臨床のための中薬学(東洋学術出版社)

山崎、太陰など

山崎

色々取っ払うために学生時代から何となく好きだった山崎駅にいきました。

特に何かがある訳ではないのですが、人通りもそんな多くなく、鳥や風の音が聞こえる中にある踏切の音もいい感じです。

何もない中、外の世界と向き合った時に以前教わった環境のお話が思い返された。

自分だけになってもいけませんが、自我の確立のさせ方も少し見えてきた気がします。

自分の課題と向き合う時、人と関わってどうこうするよりも先にそっちが必要ですね。

太陰など

太陰は太陰と呼ばれるだけあってやはり陰が一番深いところなんだと実感。

心の在り方にも影響するなと思います。

ベクトルが自分に向いて陰鬱な時、脾の弱りも考えられる。

思考がどう向かうかもわかりやすいです。

先週聞かせて頂いた話も水に関係していて、これから梅雨時に入ってどう臓腑が変化していくかみていくと勉強になりそうです。

また、ここで生まれた痰湿は氣滯と結びついて胆に波及する事もあると思う。

胆経に反応がある場合、痰湿を兼ねていることが多いと思います。

岐路

1日か2日でもどる。初診から数回、治療後の体の状態は3日は持たない。言葉を変えながら尋ねたが「元通り」だという。元の状態より悪化はしていないが、元通りだそう。問診の難しさはこの辺りにもあると感じる。治療直後は「全然違う、楽」だという。曲がっていて普段立たない腰が立ち、歩くのが楽だという。胃脘部の苦しさが無いという。この患者さんにとっての「違い」「変化」の尺度があり、それに照らして単純に有りか無しで答えられているだろうから、それを踏まえて受け取る必要がある。所見において変化が認められる部分はあるが、年齢的にこれまで積み上げてこられたものが大きく見られて、全体で見ると、変化の割合はとても小さなものに見える。治療方針はただ疏通することにおいていないつもりだが、結果、そのようになってしまっているのか。判定するためでも、不安ながら、来院ペースの変更を提案した。

現在は、週に1度〜2週に1度の来院ペース。一定期間、週2度で診せて欲しいと提案してみたところ、それで良くなるんだったらと受け入れてくれた。望まれる結果に繋げられるかどうか。これまでのペースのときとの所見の違いを追えるかどうか。

手で感じたこと

手の感覚について。

人によってそれを捉えた時の表現方法が違うと言ったお話は聞いていた。

自身で湿邪を感じた時の感覚は「ゾワっとして気持ち悪い」だった。

他のその感覚の時、別の人が言っていた感覚も何となく分かる気がした。

でも同じ湿邪でも部位によって感じる感覚が違うと思うところも正直ある。

色々疑って検証していきたい。

真夜中のドン

昨日の事。

寝る前に鍼の事を考えて就寝。

夜中に目が覚める。

うつらうつらしてる。

ふと足を切経する。

寝る前も気になっていたが、薄暗くこの様な状況だと顕著。

明らかに形態もおかしく崩れていて、奥行きを感じる。

ここに置きたいと感じた。

幸い枕元に鍼を置いていたので一連の流れは崩れずに済んだ。

置く直前に東洋医学考で読んだ四肢の経穴を使う時の刺法が浮かんだ。

暗いので鍼先なども見えないけど、刺法だけ注意して後は何となく感覚で照海に置く。

ドンっといった重低音に近い感覚があった。

後の反応を追う前から分かる良い感覚。

しばらくするとこの前教えて頂いた2箇所に変化が現れる。

自分に対してだと今までで一番良い鍼ができた気がして嬉しくなった。

六味丸を使った感覚と少し似てる。

参考資料

東洋医学考 星雲社 一鍼堂出版

気海と元気

気海を考察していきます。

生気の海と呼ばれる経穴で、

穴性学ハンドブックでは補で「諸虚に」「培補元気」などとあります。

この意味を中医鍼灸臨床経穴学を中心に調べていきます。

P661

「下焦の気会穴、元気の要穴であり、臓気虚、真気不足、下焦の気機の失調によりおこる病証を主治する。」

「<治療範囲>

1・元気不足の病証

元気は、先天の精気が化して生じるものであり、その源は腎にある。先天の精気は「後天の源」によりたえず充足、滋養されており、三焦の通路を通じて全身に到達して、臓腑などのすべての組織器官の機能活動を推動している。

元気は、人体の生命活動の原動力となっているのである。

この元気が不足すると臓気は虚し(衰え)、また臓気が虚すと元気も虚す。

心、肺、脾、腎などの臓気が虚しておこる機能減退(病証)は、気海穴の治療範囲に入る。」

これを知るには、まずそもそも元気とは何なのか?と知る必要があると思いました。

調べると、どうやらこの概念の出発点は難経の様で、後世では「命門元気三焦系統理論」と呼ばれています。

中医学ってなんだろう P279

「「難経」の元気観

・元気の由来

元気の源は父母の精なので、人は先天的に元気をもって生まれてくる。

そして人が生まれた後は、元気はさらに後天の精の滋養を受けて命門から生まれる。

・元気の働き(様々な面から生命を支える)

①臓腑や経絡の働きを活発にし、さらに臓腑や経絡の働きを維持する

②外から吸い込んだ気を納め、呼吸を支える。

③三焦は様々な気化(気の運動による変化)の舞台となるが、それを支えているのは元気。

④外界の邪気から、人間を守る。」

P278

「命門元気三焦系統理論は、蔵象学説ほど細かい理論ではありません。独自の視点でシステムを捉えているという意義はあっても、理論体系としては大雑把なものです。そこでいまの時点では、「蔵象学説の不足を補うことができるもの」と捉えるのがよいと思います。」

→つまり穴性学ハンドブックで「諸虚に」と書かれていたのは、

「元気が虚したら臓に影響しやすいのですが、その際は色々な現れ方をします。

状況に応じて気海と適切な配穴を行って対処してください。」

と言っている様に感じました。

参考資料

中医学ってなんだろう 東洋学術出版社

中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社

穴性学ハンドブック たにぐち書店

新しい年

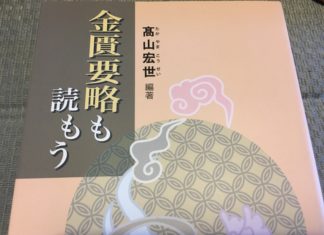

ようやくこの本が手に入りました。

このシリーズの傷寒論はもう読みました。

とても読みやすいです。でもどの本でもそうですが、一度読んだだけではあまり自分の知識に落とし込めません。何度も読み返すのが理想なんでしょうが、気になる他の本もたくさんあって辛いところです。

いつも朝の起床時に1時間ほど自習をしています。寺子屋でお世話になり始めてからの習慣になりました。自分なりに気に入っている習慣です。

これで更に帰宅後の夜にも自習の時間を作りたいのですが、身体の電池切れでなかなか習慣になりませんでした。

今年も新しい年が始まりました。また日々の生活を見直しつつ過ごして、新しい発見を楽しみたいと思います。