祖母の脈を診る。

祖母。94歳。要介護4。今年2月に脳梗塞。

30年前ぐらいに大腸癌→人工肛門。

発声はあれど会話は覚束ない。

食欲旺盛。

六部定位脈診……の真似事をしてみる。

……

肝心脾肺腎のうち、腎が沈なのは予想通りだったか、脾がやたら強いのには腰を抜かした。

次いで、肺も強い。

肝心はかなり弱かった。

うーん、もっと色んな人の脈を診ないと比較ができん。

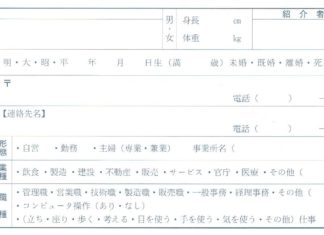

院長の治療を受けて(平成30年12月)

院長の治療を受けております。

【主訴】

背中の痛み(肩甲骨内側と下部周辺の張痛)と

慢性腰痛(痛みは軽微で動作開始時痛)。

出来るだけ、些細な変化も記憶に留めておきたいと思い、身体の全体を観察します。

治療に関しての全てが”学び”です。

問診での着目するポイント、

舌など望診における情報をキャッチする速さ、

繊細でありながら落ち着いている切診の感覚。

そして、治療。

背中の痛み関しては即座に無くなります。

腰部の痛みについては、

朝の起きる際やソファーに長時間座った後などのスターティングペインなので、

この時には変化は分らなかったですが、効果は翌朝に十分感じ取れました。

伝えはしたものの、後回しでも良いと考えていた膝の痛みも同時に無くなります。

結果、

嘘のように無くなっています。

鍼を受けて寝ている際に、身体に集中すると

手指の末端がピクピクし、腹部も微妙に内部が動くのを感じます。

刺鍼と、この感覚。結果を思うと、

身体を巡る気血や臓腑からの学術と臨床の関係を感じるに十分です。

日頃学ぶ東洋医学の論理を目の当たりに体感できた素晴らしい時間です。

『開業以来、鍼一本。』

この”鍼一本”の可能性の楽しさを見せて頂いたように思います。

脈診(03)

S.T先生 より四診について教授を受ける。

四診をさせて頂いた、ある患者さんの尺位の洪脉は不可欠な情報であるとの事。

そこで『中医脉学と瀕湖脉学』(たにぐち書店)を読んでみる。

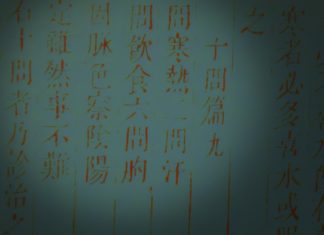

瀕湖脈学七言訣(十一、洪脈)

寸洪在左主心診、

右寸洪時肺不堪。

肝火胃虚関内察、

腎虚陰火尺中看。

寸に洪あり 左心診を主る、

右寸洪の時 肺たえざる。

肝火、胃虚 関内を察し、

腎虚、陰火 尺中を看る。

この「洪脉=大脉」が発生する病機が重要なのかと思います。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

施術日記(02)

T.I 先生との治療練習2回目です。

前回の経験を元に、同穴への刺鍼にて変化をとります。

舌診の鍛錬

【目的】

① 前回と同穴で、少し深めへの刺入を試して違いを診る。

② 事前・事後の同じところ、違うところを診る。

舌は右に傾いているが、ほぼ正中線上に出ている。

前回のように舌尖が細くなっているような力が入っている姿ではない。

舌根あたりの苔の薄い黄色が、舌診の際にとりにくく工夫を必要とする。

舌の先端より舌辺への淡い斑点が特徴的。

一週間前より、やや歯痕が発生しかけのようにも思える。

陰陵泉(右)に3番鍼にて置鍼(10分)

刺鍼について疼痛があったせいか、

舌尖が細くなり力が入っているように感じる。

この穴であるかどうかが不明であるが、

舌の周囲にあった斑点が目立たなくなるのは前回と同様。

わずかな歯痕はほとんど無くなり、

舌全体に水分の量が調整されたように感じる。

出来る限り、専門用語を使わずに表現する事で、

発見があればと考えております。

朱丹溪の処方について。

反佐論

『たとえば近代の医家が宗とし法とするものに丹渓の書がある。その朱丹溪が呑酸を治療する際には炒黄連(さおうれん)を君とし呉茱萸(ごしゅゆ)を佐とする《左金丸》のが常である。また心腹が痛むものを治療する際には、山梔子(さんしし)を倍加して炒乾姜(さかんきょう)を佐とするとよいと言っている。このように寒薬を君とし熱薬を佐とするような処方の構成は、私には理解できない。もしその症状が熱によって出ているものなら冷やせばよいだろうが、どうしてさらに呉茱萸や生姜といった熱する薬を用いるだろうか。もしその症状が寒によって出ているものなら熱せばよいだろうが、どうしてさらに黄連や梔子といった冷やす薬を用いるのだろうか。・・・その疾病の原因を理解できないので、熱薬を用いたり寒薬を用いたりするのである。また、病状と方剤の寒熱が同じか違うかを判断できないので、その病気に対して真の見解を持つことができず、寒熱両方の見解を持ったまま治療していくことになるのである。これが医家における病の最たるものであり、自分自身を深く反省しよく戒めなければならないところである。』

黄連 :清熱燥湿、清熱瀉火、瀉火解毒

呉茱萸 :暖肝・散寒止痛、下気止嘔

山梔子 :清熱瀉火・除煩、清熱利湿、清熱涼血・止血、清熱解熱

炒乾姜 :温中散寒、回陽通脉、温肺化痰・化飲

左金丸(別名:回令丸、萸連丸):清肝瀉火、降逆止嘔

君薬 :主となる病態を治療するもので配合薬の中で最も重要なもの

臣薬 :君薬の作用を強めたり主証に付随する兼証を治療するもの

佐薬 :君薬・臣薬を補助するもの

使薬 :諸薬を調和したり服用しやすくするもの

張景岳は景岳全書の陰陽論の中で劉河間と朱丹溪を、陰陽に対しての治療方針について批判的でありましたが、反佐論の中でも丹渓の書を用いて説明がされています。

病因の把握、治療方針の見立てなど、歴代の医家達にも様々違いがあるように難しいところなのかと思います。

そして、そこが研究し続ける重要なテーマに思います。

【参考文献】

『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店

『中薬学』東洋学術出版社

『方剤学』医歯薬出版株式会社

『新版 東洋医学概論』医道の日本社

痹と痺

もう直ぐ国家試験となると授業も過去問を対象とした時間が大半です。

期末試験は期間がとれないので、各教科の試験は授業内で実施されていきます。

試験や資料の誤字については3年間で、かなり慣れました。

○ 井・滎・兪・經・合

× 井・榮・兪・經・合

○ 噯氣

× 曖氣 など

本日は痹と痺について

痹(ひ)

1⃣しびれる

2⃣リウマチ

痺(ひ)

1⃣うずらの雌

大漢和辞典の”痺”の欄には”参考”として「俗に此の字を痹に用いるは誤」と、

『字彙』からの引用も記載されています。

「痺與痿痹字不同」との事。

※字彙(じい)は、明代の梅膺祚(ばいようそ)により編纂された中国の漢字字典。

明の時代から「同じ字じゃないよ」との注意書きがある以上、

出来るだけ正確を期したいと”しびれる”は”痹”で書き通しておりますと、

同じような人がいた時に、ほっこりします。

【参考文献】

『大漢和辞典』(株)大修館書店

【悩み】僕と各種勉強会との関係について

僕は今年の春頃から、ちょこちょこと、鍼灸関係の勉強会に参加させていただいているが、

学生・東洋医学を学ぶ者の為のプロジェクトを設置。

本当に必要な事とはなにか。

https://toyoken.org/141/

において、林先生曰く、

前略

これからも勉強会や企画を

展開していきますが、

参加して頂いても、

なかなか単発でその場では

触発されて気持ちが盛り上がる

ものの、

結局、それが日常にはならないといった問題が

発生します。

これが根本問題だと思います。

後略

まさに今の僕がそうで、今の学校の課題と家庭生活に忙殺されるあまり、勉強会に参加しても消化不良・便秘をおこしてアウトプットができない状態。

また、東洋医学・中医学の理解があやふやなまま、勉強会にいっても「面白かった・楽しかった」で終わりがち。

身についてない。血肉になってない。

わかっていても……

さらに、一鍼堂の勉強会のことは書けても、他所様の勉強会のことを書くのはかなり気が引ける。

感想・まとめを書く、自分なりの「型」「フレームワーク」がいるなと感じてる。

このままだと、東洋医学を「ファッション」でやってしまいそう。

さて、どうしたものか。

もう少し足掻いてみる。

上ル・下ル(01)

四方八方ありますが、

東洋医学に関して言えば、”上下” の問題をよく目にします。

上がってはいけないものが上がったり、

下げる力が弱くて下がらなかったり。

亢害承制

「肺氣の清粛下降機能は、肝木が昇発しすぎるのを防止し制御して、全身の協調と安定を保っている」

と、『中医病因病機学』においては、このバランスを保っている法則を”亢害承制”と呼んでいます。

【病理】

〇金不制木

肺金の粛降機能が失調し、肝火相火が制御できずに上昇してしまう。

〇木火刑金

肝氣不疏により気鬱が火に変化し、肺金を犯す。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

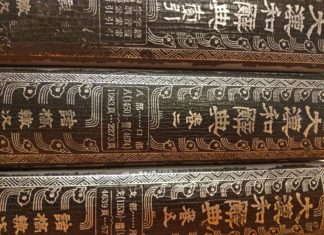

五行大義(3)

炎上

火曰炎上。炎上者南方揚光輝、在盛夏氣極上。

故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。

古者明王南面聽政、攬海内雄俊、積之於朝、以助明也。

退邪佞之人臣、投之於野以通壅塞。

任得其人則天下大治、垂拱無爲。

易以離爲火爲明。重離重明、則君臣倶明也。明則順火氣。

火氣順、則如其性。如其性則能成熟、順人士之用。

用之則起、捨之則止。

若人君不明、遠賢良進讒佞、棄法律疎骨肉、

殺忠諫赦罪人廢嫡立庶、以妾爲妻、則火失其性、不用則起、

隨風斜行、焚宗廟宮室燎于民居。

故曰火不炎上。

火は炎上という。炎上なるもの南方に光輝を揚げ、盛夏にあって氣が極まり上がる。

故に炎上という。王なるもの明りに向かって治る。およそ、その象をとる。

明王、南面し政を聴き、海内の雄俊をとり、朝廷に積み、もって明を助ける。

邪佞の人臣退き、これを野に投げ、もって壅塞を通ず。

得たその人に任せ、すなわち天下大きく治み、垂拱になすなし。

易は離をもって火となし、明となす。離を重んじ、明を重んじれば、則ち君臣ともに明らかなり。明、則ち火氣の順なり。

火氣の順、則ちその性のごとし。その性のごとくは則ち能く成熟し、人士の用に順ず。

これを用いて則ち起こり、之を捨てれば則ち止む。

もし人君、明からずして、賢良に遠く讒佞に進め、法律を棄て骨肉を疎み、

忠諫を殺し罪人を赦し、嫡を廢して庶をたて、妾をもって妻となせば、則ち火はその性を失い、用いざるに起こり、

風に随いて斜めに行き、宗廟・宮室を焚き、民居を燎く。

故に火に炎上せずという。

【参考文献】

『五行大義』明德出版社

『漢辞海』三省堂

『易経』徳間書店