治療問診の中で

数年前よりずっと体が重い

と訴えられる方

先週の治療から当日までの調子を尋ねたときに

前回の治療のあと帰りから軽い「けど」まだしんどい。

他の点でも状態は良い「けど」まだ悪い、という矛盾表現が印象的だった

脈診がよく分からない自分にも治療前の左右のバラつきが治療後に

整うのがはっきりと分かる、お腹の全体のおさまりが良くなったと感じられる

数回目の治療で体にそれまでに見えなかった調子が現れていることが感じられる

今週のコンディションは良い状態にあることに違いはないが、

そのことを受け入れる準備が整っていない

それは葛藤の様なものとして映った

治療的にはどんな意味を持つものになるのか

脈診で

患者さんの体を診せてもらい、

脈診で『やや数』として報告したところ、

「脈が細いからそう感じるかもしれないが速くはない」

と聞き、そのあとすぐ、実感を伴ってそれを知る。

処置後、テンポは同じで、脈幅が広がった。

指腹を通して受ける印象がガラリと変わる。

先程の言葉の意味をここで知る。

気血の流れを滞らせていた邪が動く様しむけた、

と説明を受けた。

こういう変化の仕方のときには、

調子が上向くことを予感させるものがある。

できるなら、明日や明後日の脈をみてみたい。

舌診で

以前から白膩苔は見られることはあった。

但し、いつもは舌体中央から舌根部にかけて

広くみられるもので、左右の偏りは目に付かなかった。

舌裏では時折、

静脈が左側のみ膨張して見られることはあった。

今回はその所見に重ねて、

舌体の左側を中心に薄い白膩苔が乗る。(右側には白苔)

右利きで、普段から左側に重心をおいた座り方を好む。

一過性のものであるなら、単に事象のひとつとして

捉えて問題はないのか。

他と絡めて捉えるために、どんな所見を拾うことが必要かー

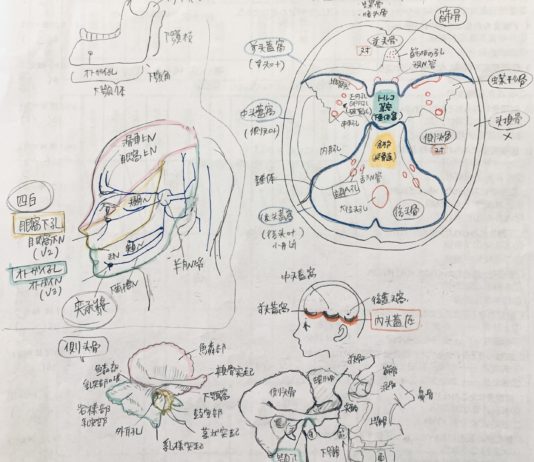

六經病機(01)

太陽病病機

【01】営衛不調

【02】表寒裏飲

【03】邪入經輸

【04】邪陥胸中

【05】実邪結胸

【06】邪陥心中

【07】邪熱下痢

【08】經邪入腑

【09】臓腑陽傷

【10】臓腑陰傷

【01】営衛不調

営は陰で、衛は陽である。衛営は拮抗する事によって、衛外を守り固め開闔を主るという生理機能をもつ。

外的要因により膚表の営または衛の力量に変化が生じ、陰陽昇降のバランスが崩れる。

成無己(金代)は「風は衛にあつまる。・・寒は営にあつまる。」(『注解傷寒論』)とする。

外邪(風)を感受すれば、衛の昇散活動が優位に立ち、衛強営弱病機を発生させる。

外邪(寒)を感受すれば、営の沈降し静かであるという性質が優位に立ち、営強衛弱病機を生み出す。

太陽表虚証。

衛の昇散性が優位となり、外表部に浮揚し、発熱する。

弱くなった営の沈降凝集し静かであるという特性が弱まり、内部を守れず自汗し脉が浮緩となる。

自汗がでれば、衛が散漫となり皮膚の温煦作用が失われ、悪風(風に当たると寒気)する。

太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者、熱自發。

陰弱者、汗自出。

嗇嗇悪寒、淅淅悪風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之。

方一。

太陽表実証。

営の沈降凝集し静かであるという性質が強くなり、衛が肌表の内側に抑鬱されて、膚表を温めることができなくなり、悪寒が現れる。

陽気が発散されず発熱する。

営の沈降凝集し静かであるという性質が、無汗・脉の浮緊となる。

血を滞らせれるので、頭痛や関節の痛みが現れる。

太陽病、頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風無汗而喘者、麻黄湯主之。

方五。

表寒裏熱証。

風寒両方を感受すれば、寒邪は営に入り、風は衛に入る。

営の沈降凝集し静かな性質が強くなり、悪寒ひどくなり無汗。

衛の昇散活動性が強くなるが、汗が出ないので熱を排出できず内部に鬱滞する。

その為に高熱して煩躁し、表裏とも実証となる。

太陽中風、脉浮緊、發熱、惡寒、身疼痛、不汗出而煩躁者、大青龍湯主之。

若脉微弱、汗出惡風者、不可服之。

服之則厥逆、筋惕肉瞤、此為逆也。

大青龍湯方。

八。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社

『傷寒雑病論』東洋学術出版社

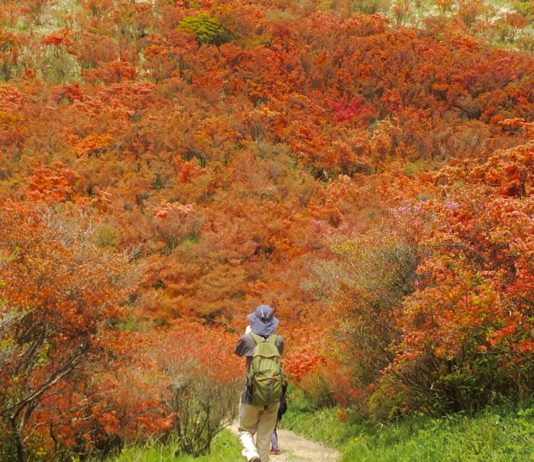

台風の役割

大型台風が接近しています。

過去に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風並みの台風だと連日報道されています。

そんなニュースの中で台風(低気圧)は反時計回りで、高気圧は時計回りに回転していると聞いて、ふと鍼を施す時の補瀉の考えが頭をよぎりました。

鍼の手技の中で

補法は右回旋(時計回り)、瀉法は左回旋(反時計周り)の考え方があります。

となると高気圧は補の働きで、台風(低気圧)は瀉の働きになります。

高気圧は上空から地上に向かって下降気流が発生しています。

低気圧は地上から上空に向かって上昇気流が発生しています。

ネジや瓶などの蓋も右に回す→閉まる(下向きの方向性)。左に回す→開ける(上向きの方向性)

これはたまたまの偶然?

再び鍼の手技の考え方に戻って

右回旋→補法→気を集める

左回旋→瀉法→気を抜く

天気の移り変わりも陰陽のバランスの均衡が保たれるようになっていると考えると、台風は地球において高まりすぎた陽気を瀉して気を抜いているのでしょうか?

確かに台風が過ぎ去った後には、爽やかな秋晴れになることが多いかも。

飽和

久しぶりに友達が家に遊びに来ることになりました。

なのでその準備をしなくてはと、部屋を片付け始めたところ、とんでもなく散らかっていることに気つかされました。

知ってはいましたが、よくもまぁこの10年ほどでモノがこんなに増えたものだと、片付けながらつくづく思いました。

増えすぎた服、カバン

増えすぎた靴

増えすぎた食器、調理器具

定期購読しているまだ封を開けていない雑誌の山

買い込み過ぎたインスタント食品

そして書籍

以前から断捨離しなければと思い続けていましたが、いざモノを捨てようとしても、まだ使えるし、また使うことがあるかもしれないと思い、結局捨てずにそのままになっていました。

でもとうとう家の収納に限界が来てしまっていたようです。

こころの切り替えをしなくてはいけません。

「部屋はその人の心の状態を表している」

とも聞いたことがあるので、本当に耳が痛いです。

肺は気を主り、呼吸を司る

今回はあらためて、五臓の肺が司る

呼吸についてまとめてみました。

肺は気を主り、呼吸を司る といわれています。

肺は呼吸を通して、清気を取り入れる。

清気をもとに宗気・営気・衛気などが生成される。

また、清気は体の上部へ送られて、視覚・聴覚・嗅覚・発生などを正常に保つ。

連続する呼吸運動が、全身の気を動かす原動力となる。

気を上へ、外へ動かす。気を下へ、内へ動かす。(宣発と粛降)

そうして気の運行の中心を担う。

気と共に、全身をめぐる脈に気血が通され、(肺は百脈を朝す)

津液の運行が支えられる。(水道を通暢する)

当然人のいちばん身近に在って、

健康なときは特に意識することも少なく静かで、

裏では人体(心も)を成り立たせる根元的な働きを担う。

そして、そこにバランスしていること。

検討するほどますます面白さを感じるところだと再認識しました。

____________________________________________

【参考文献】

『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社

心血虚証

心の血不足によって血脈が空虚になり、身体を滋養することができなくなる。

心血が不足すれば「神」にも影響が出る。

思慮過多、心労過多、目の使い過ぎ、血の生成不足(脾胃の失調からくる)などが原因。

心悸、怔忡、胸悶、眩暈、健忘、不眠多夢、顔面蒼白などの症状が現れる。

心血虚が痩せやすいのは、脾胃からの影響を受けて血の生成不足が起こり、

身体が栄養を吸収できないため。(舌もやせてくる)

心血が不足し、神を滋養できなくなると落ち着かなくなり、不安になる、心悸怔忡がおこる。

(眩暈や健忘が現れるのは血が少なくなり、髄海を養えないため)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

先々週の施術で

水分穴の少し右だったように思う。(今も反応あり)

刺入深度は1ミリか2ミリか。

置鍼開始して少しして、

息がうまく吸えていないことに気づく。

吐くことはできている。

入ってこない、がそのことに特に不安はない。

数分して抜鍼の後、それまでの状態をはずみに

誘いこまれるようにからだにもたらされた深い呼吸と何か。

横隔膜の動きが抑制されていたのか。

これも穴性のひとつにあたるのか。

他の方においても似た作用をもたらすのか。