衝脈

少し前から奇経八脈について書籍にて学ぶようになりました。

先日、研究生同士でモデルになり治療する機会があったのですが、その時の主訴がL2当たりに腰痛があるというものでした。

舌診や腹診、脈診、切経などを一通り行なった結果、左の地機と太渓に鍼をおいたのですが、その際、被験者によると腹部深部の嫌な感覚と足のそれぞれの鍼のおいた穴が繋がった感覚ががあったようで、置鍼とともに段々和らいで行ったようです。

それと呼応したのか背中の痛みも薄まったと言われていました。

身体の深部という言葉に、奇経八脈の「衝脈」を思い浮かべました。

私なりに奇経を交えて考察したいと思います。

衝脈は五臓六腑十二経脈の海で、五臓六腑は皆、衝脈によって血を受けていると言います。

また天人地三才理論によれば、督脈は天脈、任脈は地脈、衝脈は人脈になります。つまり督脈と任脈を繋ぎ、陰陽のバランスをとっているとも言えます。

衝脈の流注自体は複雑でいろんな説がありますが、今回関係がありそうなところを抜粋すると、〜臨床に役立つ 奇経八脈の使い方〜 著:高野 耕造

・李時珍は、衝脈の腹部における走行について「素問」骨空論と「難経」の折衷案を採用した。つまり、足の少陰腎経と足の陽明胃経を走行するとしている。

・胸部の衝脈は、浅層を走行するルート(経穴があるルート)と深層を走行するルートの2本のモデルを設定する方がよい。

・衝脈の下肢の流注は、大腿部内側面を下降し、足の太陰脾経と足の少陰腎経の間を通過する。そして、膝窩の陰谷に到達している。

・衝脈の下腿部の流注は、陰谷から2脈に分かれる。一つは、陰谷から足の少陰腎経に沿い、内果の後方から足底部の湧泉に向かう。もう一つは、斜め前方の足の太陰脾経を下降し、三陰交と交わり、足の太陰脾経とともに内果をめぐり、公孫から隠白に向かう。

・衝脈の足の太陰脾経を通る分枝は、足背面に出て拇趾と示趾の間を下って太衝に至る。

・衝脈の流注は、背裏(脊椎の臓面)を上行し大杼まで達している。

・衝脈は足の太陽膀胱経の一行線の脊柱前面を上向し、督脈を背裏から支えている。

取穴したツボは下腿部の脾経と腎経でした。衝脈の流注とも関係しているかと思います。また反応があった腹部の位置ですが、正確には確認してなかったですが、左側の胃経と腎経の辺りだったかと思います。

ちょうどその裏面の左背部(三焦兪から腎兪辺り)に膨隆がみられました。施術後、膨隆は幾分柔らかくなり、平になろうとしているように思えました。

またこの著者は左右の腎から供給される精気は帯脈を通じて左右の衝脈に流れるとしてます。

おそらく日頃の疲れがベースにあるところ、前日の睡眠不足で更に腎気虚損となり、腰痛が強く現れたと思われます。

一般的に奇経は臓腑とは直接連携はせず、正経の気血の調整を果たしていると言われます。

しかし衝脈は十二経の海と言われているため、経絡の異常や五臓六腑の不調による影響が色濃く現れやすいはずです。

今回は衝脈(人)を充実させるためにも、先天の精(天)に関わる腎経と後天の精(地)に関わる脾経に施術している事になります。

恥ずかしいほどの浅学ですが、少しずつ学びを深められたらと思います。

風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ②

前回の続きを書いていきます。

中医鍼灸 臨床経穴学 P25

「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)

症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。

処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」

2パターン目は発熱〜です。

これは太陽傷寒病であると思いました。

なぜこの様な事が起こるのか調べてみます。

中国傷寒論解説 P43

「太陽傷寒病の要点は衛気の閉塞であり、衛気が閉じる原因は外寒が凝滞することである。」

→つまり発熱から後の部分も外寒が凝滞した結果、衛気を閉塞させて起こっている状態と言えると思います。

この様な状態が発熱以下を起こす理由を見てみます。

中国傷寒論解説 P43

「寒邪によって脈が収縮して拘急するので、「陰陽倶に緊」の脈象となり、寸関尺の部位に浮緊の脈象が現れる。

寒邪に傷めつけられると、まず衛陽が圧迫されるので、太陽傷寒では常に悪寒が現れ、引き続いて発熱する。」

P27

「太陽が邪を受けると、温煦衛外機能が失調するので悪寒が現れる。…

太陽病では、衛陽の気が圧迫されると、正気は奮起して邪気と闘争を始めるので、当然発熱が見られるはずである。」

→つまり①悪寒…衛気の温煦衛外機能失調 ②発熱…正気と邪気の闘争反応 ③脈浮…正確には浮緊で寒邪によって脈が収縮

であると思います。

中国傷寒論解説 P26

「いわゆる「頭項強痛」とは、頭が痛み項が強ばることの形容で、首が左右に廻らず、前後に曲げられない状態をいう。

「霊枢」本蔵篇では、「経脈は、血気行きて陰陽を営むがゆえに、筋骨を濡して関節を利するなり」

と言っている。

いま太陽に邪を受けると、経気の運行が妨げられるので、頭項強痛の証候が出現するのである。」

→頭痛は経気不利によって起こっています。

舌診カラーガイド

薄白苔「苔が白いのは寒邪を、薄いのは浅い病位と軽い病状を示す」

→苔薄白はこの理由かと思います。

また、肺気の宣発機能に影響して咳が出ることもあるので、パターン①と②が複合した状態も起こり得ると思います。

参考資料

中国傷寒論解説 東洋学術出版社 劉渡舟著

中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社 李世珍著

舌診カラーガイド エルぜビア・ジャパン 原敬二郎監修

脈診(04)

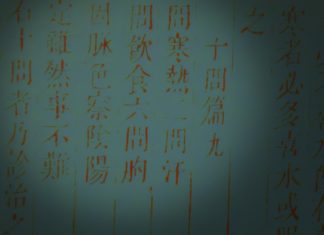

瀕湖脉学七言訣(二十、弱脉)

弱来無力按之柔、

柔細而沈不見浮。

陽陥入陰精血弱、

白頭猶可少年愁。

弱脉は力無く来て、按じても柔、

柔は沈にして細、浮では見られず。

陽は陥入し、陰精血は弱、

白頭(老人)は考えられるが、少年なら愁う。

脉が骨周辺まで沈む理由が何なのか..

自問自答してみる。

年老いて骨が弱くなり営気を必要としているから、

骨への栄養補給の為に沈下する?

いや、肌肉の中空を維持出来ない為に沈む?

衛気が衰えて、エマージェンシー発生の為に

脉が皮毛に栄養補給にやってくるのが浮脈?

現象に対しての理由は多々ありそう。

【参考文献】

『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店

中国の思想(02)

老子

八章 水にまなべ

上善若水。

水善利万物而不争、処衆人之所悪。

故幾於道。

居善地、心善渕、与善仁、言善信、正善治、事善能、動善時。

夫唯不争、故無尤。

上善は水のごとし。

水はよく万物を利して争わず、衆人は悪なる所におる。

故に道にちかし。

居は地に善し、心は渕に善し、与は仁に善し、言は信に善し、正は治に善し、事は能に善し、動は時に善し。

夫れただ争わず、故にとが無し。

上善は水のごとし

「水は方円の器に随う」といい、「行雲流水」という。

いずれも水の流動してやまぬところをひいてのたとえだが、

老子は水にダイナミックな「不争の徳」を象徴させた。流動するからこそ力をもつのである。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P42)

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店

六經病機(02)

太

(01)はなはだしい。

(02)とおる。

(03)おおきい。

(04)尊稱に用いる。→太后、太君など

(05)秦・大に通ず。

(06)夳に同じ。

(07)姓。

明

(01)あきらか。あかるい。

(02)あきらかにする。

(03)あきらかに。はっきりと。

(04)あける。夜がしらむ。

(05)よあけ。あけがた。

(06)あけて。つぎ。

(07)ひる。日中。

(08)あかるみ。

(09)おもて。そと。うわべ。

(10)ほがらか。

(11)おこる。ひらく。

(12)大きい。

(13)さかん。

(14)陽。陰の對。

(15)雄。雌の對。

(16)有形。

(17)この世。現世。

(18)かみ。神靈。

(19)日。月。星。

(20)天。

(21)賢人の述作をいう。

(22)よく治まる。ひらけた國。

(23)視力。

(24)たぐふ。

(25)水道。水の流れみち。

(26)ちかう。盟に通ず。

(27)萌に通ず。

(28)孟に通ず。

(29)猛に通ず。

(30)望に通ず。

(31)朝代の名。朱元璋が元を滅ぼし建てた國。

(32)諡。

(33)姓。

(34)眞言の異名。

少

(01)すくない。すこし。

(02)すこしく。わずか。やや。

(03)すくなしとする。不足に思う。

(04)そしる。かろんずる。

(05)しばらく。しばらくする。

(06)おとる。

(07)かすか。おとろえる。

(08)へる。

(09)かく。

厥

(01)石を発掘する。

(02)ほる。

(03)つくす。つきる。

(04)つく。突きたてる。

(05)病名。のぼせ。足が冷え、頭がのぼせる。

(06)その。それ。

(07)の。

(08)句調を調へる助辭。

(09)みじかい。又、尾の短い犬。

(10)石の名。

(11)ゆれ動くさま。

(12)蹶に通ず。

(13)橛に通ず。

(14)古は氒につくる。

(15)姓。

【参考文献】

『大漢和辭典』大修館書店

(太:第三巻763頁、明:第五巻763頁、少:第四巻89頁、厥:第二巻659頁)

『中医病因病機学』東洋学術出版社

舌診で

以前から白膩苔は見られることはあった。

但し、いつもは舌体中央から舌根部にかけて

広くみられるもので、左右の偏りは目に付かなかった。

舌裏では時折、

静脈が左側のみ膨張して見られることはあった。

今回はその所見に重ねて、

舌体の左側を中心に薄い白膩苔が乗る。(右側には白苔)

右利きで、普段から左側に重心をおいた座り方を好む。

一過性のものであるなら、単に事象のひとつとして

捉えて問題はないのか。

他と絡めて捉えるために、どんな所見を拾うことが必要かー

硬さ 柔らかさ

診察で

各所の情報が、そもそも検討するのに足る量を拾うことができていない 尺度がない

その中で観察した情報をすぐに解釈しようとして、できない(できるはずがない)

切診において相手のからだのいづれか部位に接している時に

触れているその部分だけを見て

情報を取りにいく意識が自分の体も思考も硬くしていることに

先輩のされる様子を見て気付かされる

鍼治療を受ける中で気付かされた

自分が力んでいたことを本当に知るのは体の力が抜けたときだった

能動的に取り組むことと硬さはイコールでないのに

そうさせているものは何か

(覚え書きとして)

学校の実技の時間で

授業で、あるテーマのもと、足部、腰部、腹部のツボにお灸を据えることに。

足部で太渓、水泉、復溜との指示だったけど

若干変更してクラスメイトの足で冷えが気になるところにやってると

先生から、場所が違う、(実際にやっていたツボが)陽経だからお灸は駄目、

との指摘をいただく。

陽経だから、とだけの説明では言葉が足らない・・

消化するまでに少し時間がかかったけど、

指導の仕方にも色々あるのだなと考えることにしたら、

いま与えてもらっている環境について違う角度で見れることに気づく。

いよいよ週にひとコマだけになってしまった実技の時間を

次に活かせるように。

中国の思想(03)

老子

四十七章 知を外に求めるな

不出戸、知天下、不闚牖、見天道。

其出弥遠、其知弥少。

是以聖人不行而知、不見而名、不為而成。

戸より出ず、天下を知り、窓よりうかがわず、天道をみる。

その出ずる事ますます遠く、その知るはますます少なし。

これをもって聖人は行かずして知り、見ずしてあきらかにし、なさずして成す。

「道」を体得したなら、外に出ずとも、おのずと天下の動静が判り、

外を見ずとも、おのずと天体の運行が判る。

ところが、知識を外に求めて、駆けずり廻れば廻るほど、

ますます知識はあやふやになる。

だから、「道」を体得した聖人は、外物に頼らずに物事を理解し、

感覚に訴えずに物事を識別し、知ろうと努めず無為を守って知のはたらきを完全にする。

(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P84)

【参考文献】

『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店