切経で

切経で、

ある方の背中を見せてもらったときに

肌の表面の質感が、まるで境界線が引かれた様に

その上下ではっきりと異なる様を見た。

境界線は、左右はそれぞれ肩甲棘に沿う様に見られ、

脊柱に近づくにつれ、より下方まで伸び脊柱で合する。

胃脘部のムカつきを主訴とする方で、

境界線の上方だけで、毛穴が一様に広がっている。

内部にこもる熱が体表に表れていると見てよいのものなのか。

前回(ひと月前)には気が付かなかった。

これからの経過とともに見守りたい。

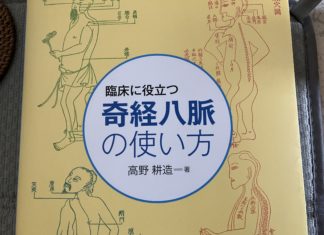

奇経八脈

「臨床に役立つ 奇経八脈の使い方」高野耕造ー著

メインで奇経八脈について書かれた本を読んだのは初めてでしたが、私にとっては知らないことが多く、とても興味深くためになりました。

所属経穴や循行順序などは、鍼灸甲乙経 難経 十四経発揮 奇経八脈考などの書籍によって違いがあることも知ることができました。

小ムズカしい古典から読むよりも、私にとっては良かったと思います。

その上で著者が考える奇経八脈がその後展開されていくのですが、その説明にも抵抗なく感心を持って読むことができましたし、その理論に基づいた著者オリジナルの臨床への応用も、私のようなレベルの者でも納得できました。

いつかその一部でも活用できる日が来たらいいなと思います。

陽損及陰

「陽損及陰」の項目を読んでいて

友人の所見が当てはまると思った。

長く患っているのでどちらが根本か。

陰虚症状が顕著、

いま特に行動面で陽が亢進していて、

でも

自分が彼に出会う前の暮らしぶりを

聞くとやはり当てはまるものを感じる。

これをどう処置に結ぶべきか。

所見の記録 1

友人の体を診せてもらって

その所見の記録。

もともとよく日焼けしていて色黒なのに

顔だけ抜けたように白い。

顔全体に乾燥の程度がきつく皺が深い。

そして、足首から下、特に踵は乾燥が顕著。

脈は細くタイミングがやや不規則だが

特にはやくうってはいない。

舌体は色が暗くてやや青みがかって見える。

薄白苔。

(続く)

卒腰痛

先日経験した卒腰痛について。

過去経験したなかで最も激烈な痛みを伴うものだった。

昼間、仕事中からシクシク痛んでいた。

数日前から多少気になってはいたが、晩悪くても翌朝には動けていたし、軽く見積もっていた。

振り返ってみると、根拠もなしに、きちんと見立てることをせず、見ようとしていなかった。

昼間から、腰を庇いながら動いていた。

陽も落ちて、1日の疲れもあり、

衛気の働きが低下していた為なのか。

他方では、何かにつけて苛々していて感情面の起伏が自覚されていた。

歩けていたので庇いながら帰ろうと考えていた。

寒暖差のある日で、建物を出てみると夜風が冷気を含んでいた。

直後、腰に激痛が走り、体の震えが止まらなくなる。

六淫が臓腑を直接に侵襲することもある、とされる

その型をそのまま体感したような心地だった。

身をもって経験してはじめて、それまで自分が

言葉が指し示すことを実際に想像することを殆ど何もしていなかったのだと知る。

それどころか、

表から徐々に傷られるのと対置しておかれた考え方、というくらいの距離感で見ていた。

悪寒、ただし寒気というより震えが先行する。

ガタガタ震えながら、足はそれ以上進まなくなり立ちすくむ中、

体をそのまま外気に晒しているのは良くない、

損傷が大きくなるばかりと感じられ、建物内に逃げ込む。

部屋に戻ってからは安静にしていたが、

直接に裏へ入ったことを示すように、急転悪化する。

横にした体は寝返りを打つにもうめき声を上げながらでないとできない。

護りをまるで失っている状態に近く、危機的な状況と感じた。

何をしていても痛く、

普段どうしてこの痛みが生じないのかが不思議に思えた。

体は動かせないが何か食べないと駄目だと思った。

小便など積極的な排泄も必須だと思った。

半日かかって一番悪い状態からは脱したものの、

弱りきった状態で、あのとき身を置いていた環境がまずければ、

もっと拗らせていたことは容易に想像できる。

未だ痛みに伴い腰の虚脱感が左脚後面を足部までつたう。

からだについて多方面から捉え直す契機にしたい。

汗を絞りすぎない

肝陽上亢

肝陰虚のため陽気を抑えることができず、陽気が上昇し、主に上半身に動きがある熱性症状が出現した病態。陰虚の結果の陽気亢進であり、下部(肝)は陰証、上部は実証となる。めまい、耳鳴、頭痛、顔面紅潮、焦燥感、不眠、動悸、腰部下肢脱力感、紅色舌、弦細脈などを呈する。

実践漢薬学 三浦於菟 東洋学術出版社 p381

私的に肝陽上亢は前回の肝火上炎と混同しやすいです。

そうそう、肝陽上亢は肝陽上亢に似ているけれどもベースに陰虚あるのでした。

人間の身体はほとんどが水でできているとよく言われます。成人で体重の60%が水だとか。でも子供だと70%と多く、お年寄りだと50%に減ってしまうのだとか。

この身体の構成成分である水は、東洋医学でいう気血水の水であることは間違いないでしょう。水は陰陽に分けると、陰の性質のもの。それが加齢とともに減っていくということは、陰虚体質になっていくということ。

私はホットヨガに8年ぐらい通っていました。普段の生活ではほとんど汗をかくようなことはないので、デトックスにもなって身体にもいいと思っていました。そんなに頻繁に通った訳ではないですが、夏でも冬でも季節を問わず一年を通して汗をかき続けていました。

そうするうちに冷え性だった足が、冷えの感じがなくなってあったかく感じるようになっていいように感じられ、体質が変わったのだと喜んでいたのですが、どうやら良くない方向の陰虚体質になってたみたいです。その頃から寝汗をよくかくようになったり、生理が早まるようになっていました。(さすがに肝陽上亢の症状にまではなってませんが)

なので気虚や血虚など虚証体質の人はホットヨガに気をつけてください。どんどん身体の潤いを失って陰虚体質になって老化が進んでしまうかも知れません。特に40歳以上の方は更年期が早まったり、更年期症状が悪化しやすくなるかもしれませんので注意をしたほうがいいと思います。

うつ病の第一選択

以前いた職場にはうつ病や心の不安を抱える10〜20代の子たちが沢山いました。

寄り添うことしかできず、相談に乗っている時、背中がふと空虚な感じがして撫でた時、「なんだか安心してスッとしました」と言う子がいました。

鍼灸学校に入り、その場所が身柱穴や神道穴と知りました。

私の背中もそうですが、体表観察でもこの辺りが大きく落ち込んだり、なだらかでない時は気鬱が関連していると思います。

私自身10年前にうつ病になりました。

その頃は鍼灸が治療の第一選択となるとは知らず、抗うつ剤をメインに対処療法として鍼灸治療を受けていました。

なぜ自分がそうなったのか、なぜこんなにもうつ病が多いのか、東洋医学を学びルーツを辿っています。

「脾」=後天の元気を生み出す

「腎」=先天の元気を生み出す

とされるが、最終的な生死は「胃の気=脾の臓」によって決まる。

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

つまり、自殺念慮が起きることは、脾が密接に関わるということだと思います。

(五志病機については今勉強中なので、またいずれ…)

【脾胃なるもの、倉廩の官、五味出づ】

五味とは気血化生の源である。臓腑と全身を栄養するエネルギーを輩出する大本。

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

営衛気血を生み出す脾胃の失調すると、あらゆる臓腑に影響し、うつ病や精神疾患においても食欲減退は真気(元気の根本)が作れないということになります。

【脾は四肢を主る】

手足を動かす事で脾胃の働きがよくなる。

逆に脾の働きが弱ってくると手足の働きも鈍ってきたり…

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

気鬱の時は体を動かす=疏肝の効果があると思います。

しかし、気鬱が進み動けなくなるということは臓腑の力も衰弱しており、しっかり治療して脾胃の力を立て直さなくてはなりません。

うつ病の発症基礎は、肝失疏泄による肝気鬱結である。

『「証」の診方・治し方 -実例によるトレーニングと解説- 呉澤森著』

気鬱の病理は肝、心との関係が最も密接である。『中医病因病機学』

とありますが、自殺念慮やうつ病など精神疾患になるまでには、それ相応の時間経過があり、久病になればなる程「生命の根本」に立ち帰らねばならないと思います。

脾を補うに腎を補うにしかず。腎を補うに脾を補うにしかず。

脾の臓が弱っている場合に脾の臓を補う事もいいけれど、同時に命門の火・腎の働きを強化する。

『臓腑経絡学 藤本蓮風著』

生命の根本、脾、腎を立て直すことが重要であると考えます。

今日は寄り添う立場から、治療家になるために、患者さんと接するための大切な心掛けも院長からお話しいただけました。

「うつ病や自殺念慮の治療として、鍼灸治療は第一選択になることができる」

という院長の言葉が心強かったです。

副薬しなくても自分自身の臓腑の力と鍼灸で治せる。

それが1日でも早くスタンダードになるために、私も治療家となるべく多くの人の力になりたいです。

落ち着く

私は鍼を刺されるのが怖く、鍼の響きも気持ちいいというよりかは痛みや不安に思うタイプです。

できることなら短くて細くて浅くて少ない鍼が良いです。

先日院長の鍼を受けた時、施術前に大きな温かい手で手で包み込まれました。

その時ふと不安な気持ちが和らぎました。

その後鍼を一本刺入していただきましたが、治療後、身体の力がストンと抜けて「気が落ち着く」という言葉がピッタリ当てはまりました。

治療を受けて、今日の私は気が散漫で地に足がついていなかったことに初めて気付きました。

七情にも「気が散る」「気が結ぶ」「気が上がる」「気が下がる」などがあり、情志の変化と臓腑は関係していると言います。

私たちも日頃から「気が〜するなぁ」と日常会話で口にします。こんな些細な言葉にも気の状態は反映されているんだと思います。

治療を受けて、先人の観察力と言葉に味わい深さを覚えました。

正邪の闘争

教科書などで病因論の基礎的な説明の中で

「外邪の侵襲を受けて正気が傷られる」

そんな表現を目にする。

そこに何か違和感を感じていた。

それは「闘争」に互い(敵と味方として)の境界が

はっきりとしたイメージを付加していたから

だと気づくことがあった。

代わりに、重なりあったそれらが

濃淡の違いで明滅するところをイメージする。

私と鍼灸

はじめまして 先月から学生として参加させていただくことになりました。

今後こちらのブログで何かしらの成長の記録が残せればいいなと思っています。

先ずは初めてなので簡単な自己紹介的な事を書きます。

鍼灸の資格を取得して8年になりますが、卒業後は鍼灸業界には就職せずに元々の職業だった薬剤師として今も薬局で働いています。

元々東洋医学への興味は漢方薬から入りました。漢方薬の勉強会でたまたま鍼灸のデモを拝見する機会があり、その鍼は身体に刺さないで行うものだったのですが、治療を進めるに従って身体の反応がみるみる変化していき、まるでその先生は魔法使いのようでした。

それを目の当たりにした私はかなりの衝撃でした。たった鍼一本でこんなにも早く、しかも刺さないで身体を良くすることができるなんて、しかも手技的には全く難しそうには見えなかったんです。

これなら私にも出来るのでは?と正直簡単に思ってしまったんです。

それが私の鍼灸との出会いで始まりでした。

つづく?