私と鍼灸 その2

・・・つづき

鍼もやってみたいとう思いが芽生えてから、私が通っていた漢方薬の勉強会では雑談などの合間に鍼の話がどんどん増えていき、とても楽しそうに聞こえ、それと同時に私の興味もどんどん膨らんでいきました。

鍼灸専用の勉強会も新たに立ちあがり盛り上がりをみせ始めました。周りの先生方は医師も多かったので、そのまま参加できましたが、私が参加するとなると、やはり鍼灸師の免許がなくては今後活かせないので、とうとう決心して鍼灸学校に通うこと決めました。

そして3年間通い続け無事卒業したものの、最初の勢いはどこ行く風で、いろんな勉強会に行ってはみるものの、今ひとつそのエッセンスがつかめずじまいで、最終的には全くの迷子になってしまいました。その原因は自分の触覚の鈍さなのかと思っています。漢方薬の場合はある程度、知識があれば治法を決めれ、あとは薬を飲めばそれぞれの生薬が勝手に身体の中で働いてくれますが、鍼灸の場合は脈やお腹の反応をその都度判断して処方を組み立てていかなくてはならないので、その反応をキチンと追えてないと治療ができません。

今の私にとって鍼灸としての世界は余りにも広大で漠然としいて、明確なものがないように思えどうしたらいいかわからないというのが正直なところです。治療法もたくさんあります。

そんな中、一鍼堂に出会いました。せっかく取った資格も無駄にしたくはないです。もう一度、ここで鍼灸の世界と向き合い直したいと思います。

舌の経緯

寺子屋である患者さんの舌診をさせていただきました。

西洋医学的に同じ診断をされた別の方の舌を以前写真に撮っていたので比較してみました。

舌型は異なりますが、どちらも舌色や苔の配置などが特徴的でバランスが極端になっている事に気付きました。

今日見させてもらった舌や、以前写真におさめた舌も断片的で、どのような変化が起きるのかまだ想像ができません。

そこで、症状が悪化した時、快癒に向かった時、舌がどうなるか、患者さんの生活環境や職業、発症しやすい時期など、症状が悪化するまでの経緯も先生に聞いてみました。

「またこの症状が出たらどうしよう…」と不安に思う気持ちが更にプレッシャーを与え症状を悪化させる要因になるという先生の言葉が印象的でした。

腹診で 1

同じ方のお腹を定期的にみる中、

お腹全体に何か分厚い膜でも被さった様に

感じられる場合がある。

普段の

お腹の柔らかさが感じられる時に

受け取れる、内からの感覚が感じ取れず、

温冷どちらも特に立っておらず、

鈍さ・硬さとして感じる。

(続く)

腎虛

最近、腎虛の意味を再考中。

どうやら途中からそれが指す意味が変わっていそうだ。

それを知れたので、時々ある方剤の違和感が取れた。

現代風な視点からでは見えないものが見えてくる。

では、昔の腎虛を現代の解釈に合わせるとどの様に表現するのか。

課題です。

ホップ

豊中に行って業務終わりくらいに先生が受付さんに話をしていた。

横で話を聞かせて頂く。

その話と単語から連想するイメージ。

トーン、雰囲気もあるのかな。

心が軽くなった。

その時の感情を食材で表現したくてスーパーへ行く。

今回はホップで試してみたけど、少し違うな…

でも、ホップが含まれるものを採ると眠くなると言うのは収穫でした。

もちろんノンアルコールです。

風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ①

初めまして。

2月より寺子屋でお世話になり始めました日下と申します。

先生方の様な治療家になれるよう様々な事を学んで成長したいと思います。

よろしくお願い致します。

最近穴性学を学び始めたので勉強した内容をアウトプットさせて頂きます。

中医鍼灸 臨床経穴学 P25

「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)

症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。

処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」

この意味を考えていきたいと思います。

まずは穴性を調べる前に、風寒邪がなぜこの様な状況を引き起こすか考えていきます。

記載には2パターンありますが、処方が同じなので異病同治だと思います。

先にパターン①について考察していきます。

①喉が痒い

霊枢経脈篇に肺経の流れが書かれていますが、その中に「従肺系横出腋下」とあります。

この肺系は喉嚨をさし、肺経の流れが悪くなれば経絡上にある喉にも影響すると考えられます。

また、痒みを感じるのは魄によるものだと思いました。

肺は魄を蔵すと言われますが、魄は魂と比べて、「本能的な、比較的低級な精神活動・神経活動のこと。」と言われ、

ここには痒いといった感覚も含まれます。

風寒邪によって肺経の流れが悪くなった結果、肺の蔵す魄にも影響が及んだのではないでしょうか。

②咳嗽

肺失宣降とある様に、正常な状態では肺は宣散粛降という働きをしますが、その機能が弱ると気が上逆して咳が現れます。

③痰は稀薄である。

肺が宣降失調を起こし、通調水道機能に影響を及ぼしたためかと思います。

中医病因病機学P448

「寒痰寒飲は肺に潜伏し、肺の宣降機能が失われる。症状は、咳嗽・喘息・澄んだ痰が出る・大量の白い痰が出る、などである。」

④鼻閉

素問 金匱真言論篇に「入通於肺。開竅於鼻。」

肺の機能失調が鼻に影響しているのだと思います。

⑤鼻水

③と同じ理由かと思います。

⑥声が重い

風寒喉瘖と言われるものです。

中医基本用語辞典

P209「風寒が外から襲い、肺気の宣発・粛降運動が失われ、風寒の邪気が喉部に停留し、声帯の開閉が不順になって本病証を生じる。」

穴性を学ぶにはその人に何が起こっているのかをまず知る必要があるかと思ったので調べてみました。

経絡の走行経路なども意識できるので勉強になります。

その他記載のない参考文献:

「臓腑経絡学」 アルテミシア 藤本蓮風監修 P39、42、44

「中医学って何だろう」東洋学術出版社 P194、196、211

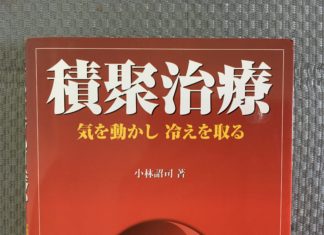

積聚

ようやく酷暑の時期が過ぎ、少し秋の気配が感じられてやれやれです。今まで外気の暑さを避け、内にばかり閉じこもりがちだったので、これから少しずつ外への活動の機会を増やそうと思っているところです。

そんな中、新たな本を手に取りました。

読んでいて気になったところを抜粋して、自分の学びに繋げたいと思います。

以下 積聚治療 気を動かし冷えを取る 小林詔司 より

難経55難にいわく

病には積と聚とあるが、どのようにこれを区別したらよいか。

積は陰の気である。聚は陽の気である。

だから陰は沈んで伏し、陽は浮いて動く。

気の積むところを積と言い、気の聚まるところを聚という。

だから積は五臓の生じるところであり、聚は六腑の成るところである。

積は陰の気であるから、その始まりは場所がはっきりしていて、その痛み(病)はその場所にある。また上下、左右の境界も明確である。

聚は陽の気であるから、その始まりには場所がはっきりせず、上下の境もはっきりしない。痛みがあってもその場所が移動するから聚という。

以上をまとめると

①腹部の病を、積と聚の2種類に分けている。

②積聚は、いずれも気である。

③気に陰陽があり、積を陰の気、聚を陽の気とする。

④そのため、積は固定的なもので判断しやすく、聚は移動性のもので判断しにくい。

この気の概念と陰陽観という2点を前提にすることで、腹部のあらゆる症状を網羅することになり、さらには肉体のあらゆる症状が腹部に投影されているとすることができる。つまり、腹部症状を積と聚という言葉で統一しているのである。

言葉の上では聚と積の2種類であるが、現象としては連続した気のあり方ということができる。

積聚治療との本当の特徴は、病症に具体的に現れた人体の現象そのものを気の集合体ととらえ、その視点で治療をしていくというその考え方にある。その前提として、気と陰陽の概念を、時間をかけてじっくり理解しなければならない。

積聚治療とは

◉すべての病症を気の概念で把握する

◉病とは気の偏りや滞りとみなし、その究極の原因を冷えとして把握する

◉治療とは人体の気を動かすことである

まだ導入部分しか読んでませんが、この本は気の概念についての勉強になりそうです。

香

五臭(五香)では、「土」は「香(かんばしい)」とあります。

臊、焦、腥、腐はいかにも「臭そう」と思うのですが、「香」だけは日中どちらも辞書では「芳しい」という意味のようですから、違和感を覚えました。

先日、地元に帰ると雨が降った後でした。

「ラッキー!」と思い、マスクを少しずらしました。

降雨後、水を吸った樹皮や苔や土が蒸され、湿りを帯びた空気が漂っています。

なんとも言えない「甘い香り」がします。

(「匂い」「臭い」ではなく、「香り」)

地元の人は1300年前から続くこの香りが大好きです。

前述の香りとは異なりますが、樹々に覆われチョロチョロと小川が流れる湿気を帯びた森の方が、陽の当たる木陰の少ない森と比べてしっとりとした芳しい香りがします。

先人の指す「香」はどのように芳しい香りだったのかなぁと思いを馳せるとワクワクします。

下巨虚

前回の続きです。

合穴である下巨虚について調べていきます。

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》P108 邪気蔵府病形篇

「小腸の病の症状は、下腹部が痛み、腰や背骨が引きつり睾丸まで痛み、大小便がつまり苦しみ、耳の前が発熱し、或いは寒が甚だしく、或いは肩の上の熱がひどく、手の小指と薬指の間が熱く、或いは絡脈がおちくぼみます。これらはみな小腸の病です。

手の太陽小腸経の病は、胃経の下巨虚に取って治療します。」

↑の文章を基に考えていきます。

《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》P507 張論篇

「小腸張の症状は、下腹部が張り、腰にかけて痛みます。」

→

・下腹部は小腸のある部位なのでそこが痛み、それが腰まで影響している。

・耳の前、肩の上は小腸経上にあるのでそこに反映されているのだと思います。

・手の小指と薬指の間に関しては、小指あたりに経の走行がありますがそれを指すかはわかりません。

《現代語訳 黄帝内経素問 上巻》P164 霊蘭秘典論篇

「小腸はすでに胃で消化された食物を受け取り、食物の精華を抽出して、全身に輸送します。」

《全訳 中医基礎理論》P131

「張介賓は『素問 霊蘭秘典篇』を「小腸は胃の下に位置し、胃中の水穀を受盛して清濁を分ける。そこで水液は前部に吸収され、糟粕は後ろに送られる。脾気は化して上昇し、小腸の気は化して下降する。そのため化物が出るというなり」と注釈している。」

《中医学ってなんだろう》P239

「小腸の蔵象

内部の状態 小腸が清濁を分けられなくなり、余計な水分が大便に混入する。または濁ったものが尿に混入する。

→現象 ・大便が緩い ・下痢 ・尿がにごる など。

内部の状態 小腸から、水分がきちんと吸収されない。

→現象 ・尿の量が減る

内部の状態 小腸の働きが悪くなり、濁ったものが下へ送られなくなる。

→現象 ・お腹が張る ・腹痛 ・嘔吐 ・便秘 など。」

《穴性学ハンドブック》P159

「下巨虚 湿 分清濁、祛湿邪、燥湿、滲湿」

《全訳 経絡学》P 52

「李東垣は張元素に学んだが、その著書である『薬類法象』で、昇降や浮沈により薬性を論じて、茯苓は手の太陽(小腸)へ入り、麻黄は手の太陰(肺)へ入るとし、それぞれの経脈に導く引経薬、報使薬、向導薬を打ち出している。」

→胃からドロドロになって降りてきたものを小腸が受け取る。

受け取ったものを清・濁に小腸が分別する。

清は水穀の精微で、脾の運化へ

濁は大腸へ送られる

小腸の働きが悪いと分別ができず、そこに留まる。

すると下へ送ることができないので留まり、張って痛む。

穴性学ハンドブックで分清濁とある様に、下巨虚によって小腸の働きが改善すると清は脾、濁は大腸へと送られていく。

結果として小腸の張りなども改善される。

また、祛湿邪 滲湿とある様に利水滲湿薬で小腸に入る茯苓の様な一面もあるかもしれない。

邪気蔵府病形篇の寒熱の現象がなぜ起こるのかがもっと調べていく必要があると思います。

参考資料

《現代語訳 黄帝内経素問上巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編

《現代語訳 黄帝内経霊枢上巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編

《中医学ってなんだろう》 東洋学術出版社 小金井信宏著

《全訳 中医基礎理論》 たにぐち書店 印合河主編

《全訳 経絡学》 たにぐち書店 李鼎主編

《穴性学ハンドブック》 たにぐち書店 伴尚志編著

腹診で 2

(前回の続き)

症状としては

・気鬱

・浮腫み(下肢)

・睡眠は浅く、悪夢が多い

以前にお腹が似た状態だったときも、気鬱があった。

“分厚さ”は何がもたらすのか。

浮腫みとの関係か、精神状態や気鬱の表れか。

処置後には「硬さ」の密度が少し下がり、

ゆとりが生まれた印象を受けた。