心得

4月からモデル患者さんを診る機会をいただいています。

治療を通して患者さんが感動する姿に

鍼師という職業はかけがえのないものだと感じます。

「こうなりたい!」と

憧れ目標にできる鍼師が目前にいるのですから。

先日、3名の患者さんを診させていただき、

それはもう今まで体験したことのないくらい

クタクタになりました。

毎日何十人もの患者さんを治療する

先生方が超人に見えます。

一体何をどうしたか、思い出す事だけで精一杯。

記憶がないところもあります。

先生に教えていただいた言葉も

拾えなくなるくらいフラフラでパニックで悔しい。

「誰でも通る道ですよ」と下野先生は言います。

学術も実技もまだまだですが、

心身の持っていき方が一番難しいです。

臨床に出る上の心得や自分の立ち位置について

日々考えさせられます。

「自分」ではなく、「患者さん」が主役。

「自分」は横に置いといて…

自分が出来ないということへの

不安、甘え、恐れ、緊張など

諸々の感情が現場の空間や治療に影響します。

「自分の緊張ではなく、治療に対して緊張感を持つように。」

と院長も仰ります。

できないといっても、場数を重ねて

解決するものもあるかもしれません。

主語を自分としない方法も

アドバイスをいただいたので

視点を変えてみます。

良いパフォーマンスができるように、

体力と集中力を温存する方法。

消耗しても回復する方法も課題です。

色々と書いてみましたが、

正直今回の件は具現化することが

とても難しいです。

課題は山積みですが、

ラップを刻むように登っていけばと思います。

赤い宝石

先日、奈良でいちご狩りを堪能してきました。

私は奈良のブランドいちごの「あすかルビー」の大ファンです。

2年前から春になりオンシーズンになると、あるルートから毎週注文して「あすかルビー」を堪能していましたが、今年からは手に入れるルートがなくなってしまい残念に思っていました。

ところが今年は運良く現地に行く機会に恵まれて、思いっきり堪能できたのです。

もう何個食べたかわかりません(笑)

真っ赤な大きく膨らんだ苺は見るだけでテンションが上がって最高ですね。

赤い宝石と言われますが、全くその通りです。

そうそう、最後に勉強にも繋げないと。

薬膳 いちご

体に必要な水分を補充し、体の組織や器官を潤す働きがあります。食薬として滋陰類に分類されます。(※肝経・胃経・肺経の経絡に強く作用)

潤肺生津

肺に潤いを与え、体に不足した水分を増やす。

滋陰補血

体に必要な潤い(水分)や血液を養う。

清熱解毒

体にこもった熱を冷まして取り除くと同時に、毒素を体外に排出する。

利尿

体に滞った余分な水分を、尿として排泄する。

健脾和胃

脾を強くし、胃の調子を整える。

SATOYAMA 食薬図鑑

https://www.satoyama.bio/databook/fruits/strawberry/

確かにお腹いっぱいいちごを食べた後、身体が冷えて、しばらくしたら利尿効果が半端なくトイレばっかり行っていました。

今回は食べ放題だったので、必要以上に食べてしまったのが悪かったんだと思います。でも2時間ほどしたら、あんなにたくさん食べたのにかかわらず、お腹がペコペコになって胃がスッキリしていました。

ちなみに、ちょうどその日はWBCの日本vsメキシコの日で、隣のビニールハウスから「やったー!、日本逆転や! 勝った!!勝った!!」と1人のおじさんが叫ぶと、ビニールハウス中が一気に歓喜に包まれました。みんな苺を摘みながらも、日本の勝敗が気になって仕方なかったんですね。とってもよい思い出になりました。

張景岳曰、

明清時代、痰に関する研究は日増しに整備されていった。

張景岳は「痰には虚と実とがあり、・・・最良の治療は、痰を発生させない事である。これが天を補うということである。」

と述べている。(『中医病因病機学』第20章 痰飲病機)

気になりましたので備忘録として置いておきたいと思います。

先生方で『景岳全書』を購入するなら、”この出版社がおススメ”などあればご教授頂ければありがたく思います。

【参考文献】

『中医病因病機学』東洋学術出版社

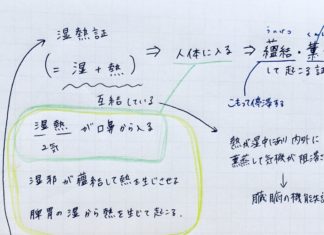

湿が熱化することについての疑問点

湿熱証は湿と熱が合わさった状態で人体に入り、病になっている。

湿や熱が蘊結(こもって停滞する)、薫蒸(いぶすこと)して起こる。

湿も熱も気の1つ(?)で口鼻から人体へ侵入する。

前回のブログを書いた時には皮毛から湿邪が侵入するという風に書いてあるのを読みましたが、口鼻から侵入する湿、熱と、湿邪は別物なのか?

湿邪が体内でこもって停滞し熱が生まれることと、脾胃の湿から熱が生じるというのは、

前者は外からの要因によるもの、後者が内からの要因によるもの、という認識でいいのか。それともどちらも体内で起こっていることで、単純に湿→停滞→湿を解消するために熱化する、ということなのか。

熱化することで、体内に分散させて湿をなくそうとしている、ということなのか。

(でも熱化することで、津液が少なくなる、臓腑の機能が失調する、などの問題も生じれば、熱化は身体にとっては良くないことになってしまうような気も・・・)

湿熱証の性質は「湿」ではなく「熱」という記載もあり、2つが合わさっているのに性質が熱というのは、熱の方が湿より強い、ということなのか?

確かに湿のことだけを考えていると湿が強くなることで熱化し、熱が発生してから熱が弱から強に変化していくようなイメージになってしまって湿と熱を同列にしているとやはり変な感じもあります。

【memo】

・〇湿が熱化→湿熱に転じる

・脾胃だけで熱化を考える

・熱の影響

臓腑と感情

=================================================

2021/09/14 『臓腑と感情』

“『素問・陰陽応象大論』には

「怒傷肝」,「喜傷心」,「思傷脾」,「憂傷肺」,「恐傷腎」

とある。異なった感情刺激は、それぞれの臓腑に影響を与える。”

(中医基礎理論 P244)

この部分について、学生の時に授業で

(過度の)感情が臓腑を損傷する、という構図で説明

されて違和感を覚えたが、その理由が少し分かった。

強い感情が

もたらす気の作用が臓腑の「気」を乱す=狂わせる。

そして、それがパターンの様にになることもある。

ーたぶん、捉え方は変わっていく。現在の記録として

*【引用】全訳 中医基礎理論/たにぐち書店

=================================================

2021/09/15 『背部兪穴の取穴』

切経で触れるときに背部では

受け取る感覚が手足で取穴するときと

かなり違って感じられる。

手足部と同じように取れるはず、と

考えアプローチするからその違いを前に、

立ち止まることになる。

少なからずそういう面もありそうだと考えた。

体幹は経絡の走行ももっと入り乱れているだろうし、

何より内臓のすぐ裏にあたる部分でもある。

背部兪穴の考え方もある。

次回の機会には思い込みを少しでも横に置いて、

ツボの状態を観察したい。

=================================================

2021/09/16 『舌診×写真』

ある方の舌を観察してー

色は淡紅、だが舌全体に青い色調が加わり色味として重たい印象。

薄膩苔、少し白沫も見られた。

舌裏は淡紅、色に褪せた感じが見受けられた。

治療の前後の状態を観察。

治療後には、

おさまりがいい、落ち着いた雰囲気に、そして潤いが増していた。

(観察する少し前に水分を摂った、関連性としてどの程度考慮すべきか?)

今回は、写真におさめた。

治療前後で、並べて拡大して見比べてみた。

処置前は、舌の輪郭があきらかに凸凹だったことが見てとれた。

それが治療後、およそ滑らかな曲線を描く輪郭に変化していた。

印象の違い、その理由のひとつだと考える。

写真の撮影の仕方だけでなく、確認の仕方にも色々と工夫ができそうだ。

(認められた所見に関する考察はまた別の機会に記したいと思います)

=================================================

2021/09/17 『苔』

6月から

継続して定期的に舌の状態を見せてもらっている方の舌の所見

として、薄苔か無苔に近い状態をずっと見てきた。

この方の素質として捉えた方が良いのかと考えていた。

それが10日前くらいにはじめて薄苔が舌根部に見られ、

つい先日、それが以前よりも定着している様を見た。

先立って他の所見や症状が変化している状況の中で、

この段階でようやく、という感想を抱いた。

これが逆だったら、どのように受け止め考えることになるのか..

今の状態

頭でっかちの石頭でありのままを受け入れることができない大馬鹿者。

そんな表現が今の自分に相応しい。

起きた現象に対して拾って集めた記憶にあるものを当てはめて喜んで…

そんな状態でそこに先入観無しで向き合えるのか。

そもそもそんな状態でありのまま受け取れているとでも思っているのか。

都合のいい部分だけ捉えて形を変えて頭に入れていないか。

こんな事をやっていたら全ての現象に申し訳ない気持ちになる。

人に対してもそう。

向き合うための準備が出来ていない。

もっと素直に、正直に生きたい。

こんなんじゃ薄っぺらい言葉しか吐けないし、行き着く先は量産型の人間。

変えないと話にならない。

今のところ対策として、朝起きた時に今起きている現象をそのまま受けとることを意識して(意識せず)、感じたことをノートに書き留めてみています。

仮説を立てる

臨床に出てから数ヶ月。

最早何を読んだらいいか分からなくなってしまいました。

先週、寺子屋で、一度も手に触れたことのない四診の本を読んでみました。

今は思い出せませんが、何冊か読んだ脈診の本ではこの表現あったかな?と…

表現は様々でだけど、同じような事を言っているのか。

然程期待もせず手にした本だったのですが、

今の私には簡便で不思議とスルスル入る内容でした。

臨床に出なかったら、すんなり入ってこなかったかもしれません。

脈を診ることはこういう事か?

自分の中で仮説を立てながら色々と試していこうと思います。

形態模写

===========================

2021/11/27 『形態模写』

形態模写をすることで、患者さんの(動作時の)状況・状態を自分の体を通して得ることができ、より生の情報として取り入れて、考察に活かすこともできる為重要。下野先生からこのことについて様々な角度から指導してもらっている。

自分なりにやってみる中で、いま、ある患者さんの症状について、これにより、何か手がかりが得られそうな事があり、でも、そこに届きそうで届かない。もどかしい…

===========================

2021/11/28 『ツボの反応』

ある患者さん、霊台穴に触れたとき、こちらの指先を通して刺す様な細さで伝わってくる。確認のため上下の穴にずらして確認するも沈黙。再度触れると同じく顕著な反応。それが何を顕すものなのか、今は手がかりがなく、ただ経験としてストックする。

===========================

2021/11/29 『見通し』

痛みや辛さは結果であってあくまで表層ということなのか。生じた後の結果ばかりに焦点を当てているから見通しが悪くてなるのか。

夏の終わりの勉強会

季節の変わり目、昼夜の寒暖差、

厳しい暑さの後の夕立、体がブレやすい時期になってきました。

今朝は夜に雨も降り、ずっとONにしていた冷房を止めました。

朝6時の気温は23度と夏の装いでは少し寒いです。

それでも電車の空調は寒いし、

突然の雨で濡れて冷えることもあります。

夏の疲れが出たのでしょうか。

私の弱い所にブレが出てきて不調気味です。

臨床に出て初めての秋を迎えます。

季節や天候の変化が体にどのように影響を与えるか、体の反応を追いながら学んでいきたいです。

寺子屋の勉強会にて。

上述した状態の体を寺子屋の勉強で診てもらいました。

切経を繰返している間に反応はどんどん変わるし、体調もコロコロ変わります。

患者役になるのは久しぶりでした。

受け手側からの発見ですが、

早く終わらせる事に注力しすぎたり、集中していなかったり、色々他のことを考えながら切経をすると患者さんに全て伝わるなと思いました。

今回は、一穴鍼を置いたら切経を繰返し、

体がどのように変化するか診ていきました。

下肢もまた尺膚診のように考えられるのか?

と仮定して、脈、お腹の反応の位置と絡めて取穴してみました。

この考え方では整合性が合わないことも

出てくると思いますが文献を探したり

臨床の場で見立てに沿って検討していければと思います。