脳

受付で働いていて、コピーした髪の裏に糊を丁寧に塗っていた。

その事で一つに集中(?)しすぎているご指摘を受けた。

帰ってその時の状態を思い返す。

ふと、サッカーでの関節視野に通じる点があると感じた。

視野について調べてみる。

恐らく中心視野と周辺視野に繋がると思われる。

その辺は少し情報が不足しているので置いておく。

ただ、どうも周辺視野を使うものは右脳の様。

調べていって、「速読」にたどり着く。

まだ読書中の本ですが、「脅威の速読トレーニング」川上真矢 川上明宏著 P44 では、

有効視野、無効視野について触れられており、

「右脳型に分類される人は有効視野が広く、右脳の視覚野が十分に活動しています。

左脳に分類される人は有効視野が狭く、右脳の視覚野がほとんど活動していません。」

つまり、何かにフォーカスを当てすぎて、「木を見て森を見ず」状態になっている印象を受けました。

実際の体験をしている人の話が欲しかったのでチラーっと立ち読みに行くと

「あなたにも体感できる意識変容の5ステップ 左脳さん、右脳さん。」ネドじゅん著 ナチュラルスピリット出版

の最初のページに

「数年前に突然、あたまのなかの思考が消えました。」

と書かれていました。

内容はもちろん相違点もありますが、自分が望むような状態に通じる事もあり、呼吸とも共通するところがあった。

その辺についても色々書いていきたいところですが、これも左脳バリバリの文章なのでこの辺にしておきます。

今日は京都に用事があったので、ついでに河原町あたりから川をボーっとしながらずっと歩いていたんですけど、何かに注視せずにそう言った感覚から色々入り込んでみたいと思います。

最近感じている事

主体性と他力

遠くを感じるためには真っ直ぐそこに向き合わないと到達できない。

また、真っ直ぐになれたとしてもどこまでいけるか?

最終的な主体は自分だけども、自分だけの力では限界がありそうな気がする。

人は個体としていきなり出来上がったわけではなく、天地の交流から生まれた。

生きている間も色んなものを頂いている。

足元が浮ついていれば交流も途絶える気がします。

足の裏の勇泉、掌の労宮。

何かあるのかと気になります。

木が育っていくためには根が必要なのと一緒なのかな。

それにしても桜が散った後の新緑は元気です。

勢いを感じます。

先読み

歩行者を見ていて、あの人今からあの方向に行くのかなとか観察して勉強。

遠めの人の方が分かりやすい現象も勉強になります。

縮こまる

知識に捉われると大きな動きが出来なくなる。

溶け込むことが大切だなと思います。

自分も大きな流れの中の一部といった認識でいることにしてみました。

入浴

最近風呂に入る時電気を消して入っています。

静かさが増すのでとても良い感じです。

周りのザワつきは単純に騒がしい事もあるけど、自分が騒がしい事もある。

春の空気

浮ついているというか、フワフワしてる気がします。

今年は花粉がスゴイらしいのですが、例年に比べてそういった部分はどうなんだろうと気になっています。

歩くテンポ

現代人は急ぎすぎている。

早歩きしている時とゆっくり歩く自分の差も勉強になってます。

ゆっくりするからノロマになる訳でもないと思います。

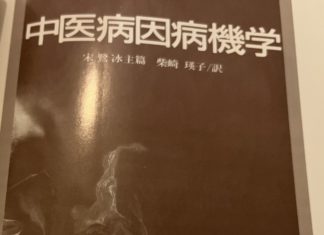

冬休みに入りました!

こんにちは高山です。

冬休みに入りました。

今は東洋医学の病因と病機について勉強しています。

聞いたこともない物質や構造を学び、そこからさらに深掘りしていく、理解するのがむずかしいことが書いてあったり、量も多いです

でも、病気がなぜ起こってしまったか、やその病気の症候などが記されていて、治療する上で、きっと大切になることが、書かれています。ちょうど冬休みですし、じっくり時間をかけて勉強しています。

まだ僕は一年生で、脈診や舌の色、腹診などの仕方や、

感触は全然知りませんが、いずれ学ぶ時が来ると思いますので、今はまだ机上の知識ですが、どんどん吸収していきたいと思います。

患者さんをしっかりと治療できて、喜ばれる日を夢見て日々前に進み続けます。

募原など

理由

最近、陽明と厥陰の古代の認識を調べていて面白い認識を見つけた。

部位で結びついている可能性、面白いです。

募原

起きた現象があったので、募原(膜原)について調べ中。

見ていくと温疫論(呉有性)の認識がとても勉強になる。

また、現代医学的に考えてもコロナと脂肪細胞の関連から説明できそう。

メトホルミンがコロナの後遺症予防に有効とされる理由もわかる。

募原の認識と一致するところも多い。

自分、胆経

自分

頭ばっかり使うタイプなので、極力頭を使わずに1人で暗い世界で生きていこうと思ったけどその中で自分を失ったら意味がない。

人それぞれのやり方はあると思いますが、自分自身に過度な自己否定も行ってはいけない。

奥底にしっかりと自分を持ち、外は柔らかい状態で相手に合わせる。

つけ上がらせず、奥底の正しい位置でしっかり抱え込んでいれば外への興味も湧いてくる。

また、外界の物事に引っ張られてはいけないけど、形は合わせなければいけない。

形を合わせるために色んなことを学んでいかなければいけないし、全部できる様にならなければいけない。

しっかり抱え込んでいればどんな形にもなれる。

現状として、自分が崩れてしまったせいで弱いものへの合わせ方をさせてしまっている。

過去にあった事実は変えられないので、それはそれとして受け入れた上でやっていくしかない。

胆経

胆経で停滞が起こっている時、丘墟にも出るとは思うのですが、もう少し上の懸鐘あたりも反応が出る事もあると思いました。

表裏なので背景に肝鬱が絡んだ邪気かもしれません。

この状態を変えるにはどうするか、色んな角度からみていきたいと思います。

反応するタイミングなど

反応するタイミング

先日人に鍼の練習をさせて頂いた。

その時、どの段階から相手が反応しているかという事が勉強になった。

お腹が「グル〜」という音が鳴るタイミングが面白かった。

それが確認できたなら、もっと早い段階で処置を切り上げても勉強になったかもしれないなと思った出来事でした。

どの程度で切り上げるか、感覚を掴みたいものです。

心身一如

素問 陰陽応象大論編

「肝気虚則恐、実則怒。」

恐という漢字を調べる。

原典にもとづく五臓六腑の生理 P19

「両手を以て穴をあけていることを意味するもので、それに心を添えた恐とは、心中に穴が空いてがらんどうなったこと」

で空虚な心を意味する。

怒という漢字を調べる。

同書籍 P20

「<荘子=逍遥遊>に、「怒而飛、其翼若垂天之雲」という句があるが、この場合の怒も決して「おこる」ことではない。「ジワジワと満身の力をこめる」ことである。」

怒りとは、肉体に限った話ではなかった。

そう考えると肉体と五情を分けて考える必要もない気もします。

実際、肝鬱の人は体が硬い人が多い気がします。

参考書籍

原典にもとづく五臓六腑の生理 柴崎保三講述 学校法人呉竹学園 東京高等鍼灸学校研究部編

動かし方など

動かし方

自身の受けた治療について。

下焦を動かしたいからと言ってアプローチするところは下焦に直接的にアプローチすればいいとは限らない。

上からのアプローチは自身で受けたものでは2回目ですが、何故か新鮮に感じられ、治療翌日の動き方も今までと違う気がして勉強になりました。

標本?

症状には経絡・経筋など枝葉があるけども、それを考える時は臓腑でも同じ。

相剋・相生など五行では習いますがそう言ったものに限らない話で、あるのかもしれませんが書籍ではなかなか載っていない自身の知らない繋がりが隠れている。

何か教わった事で一つのキッカケで色んな関連したものが「バババっ!」と繋がっていく感覚。

自分の中で発見があるとても楽しい時間でした。

自分の体で灸を受けた時も同じ反応が出ます。

本体性振戦

調べると「原因はよく分からないけど震える状態」に付けられる病名。

場所は手指・頭・声に多いらしい。

薬はβ遮断薬が良く使われる。

陽明蓄血

現代語訳 宋本傷寒論 P422

「陽明の証があり、患者に健忘がある場合は、必ず蓄血がある。なぜかというと、その患者にはもともと瘀血があり、これが患者に健忘をおこさせている。大便は乾燥して硬くなっていても、かえって排便は容易で、しかも大便の色が必ず黒ずんでいる。この場合は、抵当湯で瘀血を攻下すればよい。」

役立ちそうなのでメモとして残します。

この本再販されないかな…

生き方

とても大切だと感じる出来事が最近多い。

どんな過酷な環境でも自分を失わず、自分の思う正しい生き方をして鍼灸師として治療にあたれる。

そういう治療家になりたい。

参考資料

現代語訳宋本傷寒論解説 東洋学術出版社 生島忍編著

5月のこと

◯寺子屋

毎回必死ですが、少しずつ慣れてきました。

寺子屋では多くの患者さんの

問診と切経をさせてもらいました。

初めは2〜3人でもヘトヘトでした。

7〜8人の問診にようやく耐えられるように

なってきましたが、こなすことで精一杯です。

考察できる余白スペースを増やしていきたいです。

同じ方を毎週診させていただくことで、

患者さんの変化を蓄積しています。

今年は5月から梅雨入りして台風もありました。

天候の変化、季節の流れも鑑みて

性別、年齢、体格、様々な体を診させてもらい

観察し得た感触を蓄積していきます。

○刺鍼

初めてモデル患者さんに刺鍼をしました。

上手く刺さるかな?

押し手の形はこうやっけ?

痛くないのかな?

落ちたらどうしよう。

集中より不安の比重が多く、

刺すことに気を取られ、

刺さらなかったら慌てふためきます。

咄嗟の出来事に対応できず

パニックになってしまうのは

私の悪い癖です。

もう少し冷静にならないといけません。

右太渓への刺鍼が難しい…

「どんな体勢からでも診れるように」

刺鍼を始めて、より下野先生の言葉が

響くようになりました。

切経、脈診、腹診、全てに繋がります。

切経の時にペンで反応点に印をつけます。

刺鍼の方向、体勢、押手の場所を意識しながら

ペンで印を打つと予行演習にイイですね。

○切経

脈、お腹、背中…切経で何を主軸に診るのか。

院長と下野先生の言葉をひとつひとつ繋ぎながら

切経を追うようになりました。

書籍のやり方では、

数多ある現象をとめどなく収集すると

情報過多になり、時間を費やします。

邪があちこちに移動したり、変化していくのであれば、主語を変えてみる。

世界観やが変わり、目の前が開けたように

感じました。

色んな見方があっても良いし、

遠回りして気付くことも大切だと思います。

何を主軸に置くか、

モードの切替えがあるということを

教えていただけたので、

追試して行こうと思います。

○先輩からの助言

決断に迫られた時、

何かすがりたくなるほど不安になります。

私なりに考察してみましたが、

果たしてどうなるのか…

自分の不安に飲まれそうになった時、

白石先生からアドバイスをいただき、

腹を括ることができました。

不安だから、もう一穴足したくなる。

それでも、今日は踏みとどまって

患者さんに出来ることを精一杯やってみようと

試みました。

来週経過を追いながら考察します。

行動

行動

とにかく相手に合わせながら動く。

ごちゃごちゃ考えず、いい意味で一心不乱に。

流れを止めない。

自分も相手も頭を使った時は空気が止まる。

先週見させて頂いた人の時、時間をかけすぎてしまっていた。

戻り、報告の際受けた時間をかけすぎというご指摘。

術後の反応を探るときはとにかく早く。

見れる見れないは関係なく行った。

何より驚いたのは患者さんの拍子抜けした空気。

「え?終わり?」

言葉にしなくても伝わった。

見れる見れないはこちらの都合。

患者さんには関係のない話。

患者さんのステージの上で見れる様になる。

相手には相手の都合がある。

常にそこを見ずに先はない気がしました。

都合を考えずに触ってしまって申し訳なくなる。

明日の寺子屋。

燃え盛る様なものをいらない。

ただ相手に任せる事を意識してみる。

しゃべる訓練など

しゃべる訓練

しゃべる訓練として自分語りをします。

先日一鍼堂で「なぜ鍼灸師になろうと思ったのか」と言った話を先生とした。

その時にお伝えした内容ですが、それよりもっと前になぜ医療をやりたいのかと言った問答が自分の中にあった。

大学生一回生の時、情報基礎倫理の授業で

「グラスに入った水が半分残っています。

これをどう考えますか?」

と言ったテーマで講師が話していた。

その問いに対して

「残り半分もある」

「残り半分しかない」

どう捉えましたか?

と言った内容だった。

話を聞いていて、ふと陰陽の考え方がよぎった。

グラスには水の入った部分もあれば空の部分もある。

全てには逆の側面がある。

もちろんその先もあるが、ほとんどの事象はそう。

世間一般の良いや悪いの評価に対して

何でお前らに決められなあかんねん、と疑問を抱いていた中で出会ったそんな考え方。

自分の中にドカーン!と言った感覚があって、その日の学校の帰りは見るもの全ての逆の側面を見るようにしていた。

東洋医学の中にある考えの一つに触れ、それが何なのか知ってみたくなった。

何となくですが、その先に自分みたいなしんどい人が救われる未来があるのかなと医療人を目指したような気がします。

過去に囚われるのは良くありませんし、そこに縛られている訳でもありませんが、先へ進む為にもいい振り返り方はありかなと感じた。

カフェにて

老子を読んでいて、ボーッとしながらふと周りの景色が入ってきた。

その時に大きく飾られていた世界地図を見た。

ありきたりな感想ですが、

「日本って小さいなぁ」

そう思いました。

この狭い国の中でさらに狭いコミュニティに縛られる必要はない。

もっと広く、大きなものを。

世界地図だって宇宙を含めたらまだまだ狭い。

どこまでも伸び伸びと。

思い浮かんだ逍遥という言葉。

単語としては一番好きかもしれません。

何も抱かない

何か不満が募る。

そこは出した方がいいかもしれない。

でも、そこを抱かない事が一番大切。

最初からなければ何も生まれない。

何に焦点を当てて生きていくか。

スッキリした人間でありたい。

腹部と経穴

習った腹部のエリアと経穴を一致させるために、心経の穴のみをを軽く刺した。

刺した後に感じる腹部の変化。

変化を感じる事ができて良かったです。